会員登録すると

このコラムを保存して、いつでも見返せます

国家公務員総合職志望者が押さえるべき2つのポイント

皆さんこんにちは。外資就活 編集部です。

インターンなどの就職活動を始めて間もない方、来年からの就職活動に備えている方にかかわらず、皆さんに就職先の候補としてぜひ知っていただきたいのが国家公務員(中央省庁官庁)です。

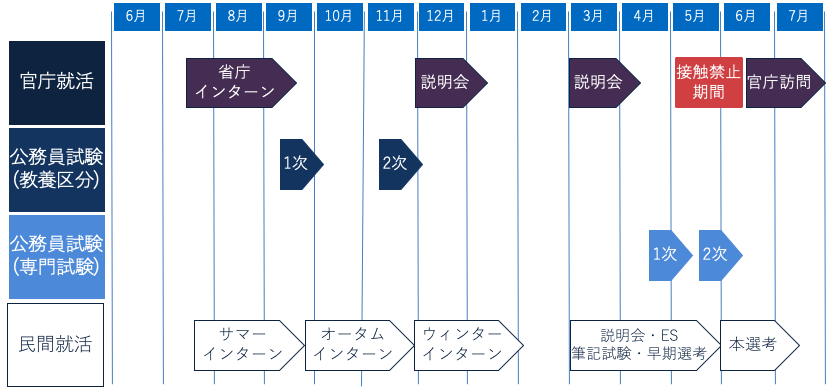

国家公務員総合職の選考プロセスは筆記試験や面接があるという点では通常の就活と似ていますが、筆記試験の勉強量やスケジュールの点ではまったく異なります。

今回は国家公務員総合職への就職活動を進める方が把握すべき、以下2つのポイントをご紹介します。

・国家公務員の概要

・内定獲得までの就活スケジュール

「目指しているけど情報に疎い」という受験生も、「官僚には興味なかった」という民間組も、進路を考える判断材料の1つとして、ぜひ参考にしてみてください。

ちなみに、最近ではコンサルティングファームや投資銀行、商社と国家公務員総合職を併願する例も多く見受けられます。外資コンサルの内定を持ちながらも五大省庁を受験して、結果、官公庁に行く方も毎年一定数います。

国家公務員総合職とは

2つの区分:総合職と一般職

国家公務員には「 国家公務員総合職 」と「 国家公務員一般職 」の2種類があります。

このうち、難関大生がエリートとして目指すのが「国家公務員総合職」です。彼らは中央省庁の官僚職員になり、様々な仕事を経験して日本を支える行政のプロになっていきます。

特に就職先として人気なのは、昔から言われる「 五大省庁(財務省、外務省、経済産業省、警察庁、総務省) 」です。昨今、「コンサルや商社などと比べると給料が低い」「とにかく忙しい」「公務員という立場上バッシングを受けやすい」といったイメージから人気が下降傾向にあるとも言われる官僚ですが、日本の未来を変えたいと願う若者にとって魅力的なキャリアの一つであることは間違いありません。

さまざまな業界で政策・法律を作るのが仕事

国家公務員総合職官僚の仕事内容についてどの省でも共通していることは、政策と法律を作ることが根幹業務であるという点です。

一方で、同じ公務員でも担当する業界によって各省庁で政策対象は異なります。経済産業省や文部科学省など「決まったフィールドで実際に政策を打ち出す」省庁もあれば、一方で財務省や総務省のように「さまざまなフィールドで行政が適正に運営されているかを管理・監督する」省庁もあり、両者では仕事の進め方は大きく異なります。

各省庁が各分野で具体的にどのような政策を行っているかが気になる方は、「社会のために働きたい」それって官僚? 民間? その違い答えられますか」を参考にしてみてください。

厳しい労働環境

また、官庁はどこの省も共通して忙しい傾向にあります。過去には、月80時間をはるかに超える超過勤務が大きな問題として取り上げられました。これだけ多く残業した場合でも、人件費が予算で定められていないため、ほとんど残業手当がつかないという場合もあったようです。このような労働環境と激しい出世競争のため、リタイアして民間企業に移る人が多いのも事実です。

しかし最近では働き方改革の影響を受け、徐々に改善がなされています。フレックスタイム制の導入や育休の取得などもなされてきており、働きやすい環境づくりが進められてきているといえるでしょう。

国家公務員の官庁研究と省庁による業務説明会

伝統的なイメージでは、官僚は法学部生が多数を占める仕事だと思われているようです。確かに法律科目が専門試験で課される「法律区分」から最も多くの学生が採用されており、 ダブルスクール(国家公務員総合職対策のための予備校)に通っている人も多いです。

ダブルスクールが提供するプログラムは多彩で、教養&専門分野における筆記試験のための講義や、それを突破した後に行われる面接試験(官庁訪問)に向けた対策講座などがあります。スクールでは業界に詳しい講師が勉強会を開催したり、現役官僚を招いたセミナーを開いたりするため、「官庁研究(業界研究)」という点でも入学者にはメリットがあります。

もちろん、独学で内々定を勝ち取る人が少ないわけでもありません。筆記試験は法律、経済などそれぞれの専攻分野で受けられることが多く、大学での勉強がそのまま活かせる場合も多いです。また、彼らのために省庁側も多数の説明会を開催し、仕事理解の促進を勧めています。 省庁の説明会は民間に比べ相当に数が多く、内容も説明会・懇談会・討論やワークショップなど様々です。 受験生はこれらの方法で情報収集をしながら、春から行われる選考プロセスを待ちます。

国家公務員は法学部だけの進路ではない

実は各省庁は、他学部の強み・院生の専門性・理系のタフさを歓迎しています。

受験生の特徴を見ても、実は法学部生だけでなく、多様な人材が集まっていることがわかります。

例えば、文科省に興味を持っていろいろ調べていたら他省庁にハマった教育学部生、経済関連の官庁のみに絞る経済学部生、専攻分野における日本の未来を憂い、「自分が制度設計をする」という熱意を持った理系大学院生などもいます。

特に近年、各省庁とも経済区分や教養区分など法律区分以外の採用数を増やす傾向にあります。これは日本の役人が他国の役人と比べ、法学部に出身が偏っていることや経済に疎いと言われていることに対応しているものだといわれています。

国家公務員総合職の選考プロセス

まず申し上げたいのは、2012年以降の試験制度の変更、試験の易化傾向、そして近年の不人気から、 東大生しか受からないという試験ではなくなっている ことです。実際、勉強を始めて1か月で合格を勝ち取った猛者もいます。では実際に受験する場合、どのようなプロセスを経て内々定に辿りつくことができるのでしょうか。ここでは2023卒(学部生)のプロセスを例にとり、順を追って説明していきます。

大学3年の8月:受験申込(教養区分)

申込方法:インターネット

受験資格:20歳以上30歳未満の者(一部例外あり)

例年、8月の1日から下旬のおよそ3週間の短い期間が申し込み期間となっています。受験料は無料であり気軽に受けられることから、毎年数万人が受験登録を行います。

また2022年度までの受験資格は20歳以上となっており、原則として大学3年生から受けることができます。なお大学2年生以下であっても、浪人や留年をしていて20歳以上であれば場合は受験することができました。

なお、 2023年度からは受験可能年齢が引き下げられ、19歳以上から申し込みができるようになります。これにより、大学2年生から受験ができるようになりました。

合否は1次試験と2次試験(専門記述、政策論文、人物試験)の合計成績によって決められます。しかしこれ以外にも、 外部英語試験(TOEIC、TOEFL等)で一定以上の点数を保持していることで得点が加算されることになります。 TOEICであれば730点以上で最大の加点が得られるので、スコアを取得しておくと良いでしょう。

大学3年の10月:1次試験(教養区分)

内容:Ⅰ部(知能分野)+Ⅱ部(知識分野)

時間:2時間(Ⅰ部)+1時間30分(Ⅱ部)

教養区分の1次試験は、幅広い教養や専門的知識を土台とした総合判断力、思考力についての筆記試験である総合論文試験と、選択式の基礎能力試験の2つに分かれています。

基礎能力試験は、知能分野と知識分野に分かれており、知識分野は膨大な範囲から問題が出題されます。知識分野に関しては範囲が膨大であるため、全てをまんべんなく勉強することは事実上不可能です。そのため、ほとんどの受験生は得点源にできそうな一部の分野に絞って勉強を行います。一方で、 知能分野、特に判断推理と数的処理に関しては、対策した分だけ点数が上がることから、早めの対策をおすすめします。

・【判断推理・数的推理対策】 国家総合職&コンサル志望者向け! 超効率的攻略法

大学3年の11月:2次試験(教養区分)

実施日:2025年11月22日(土)または11月29日(土)

内容:Ⅰ部(小論文作成)+Ⅱ部(発表および質疑応答)

時間:1時間30分(Ⅰ部)+約30分(Ⅱ部)

政策課題討議試験

実施日:2025年11月23日(日)または11月30日(日)

内容:レジュメ作成+グループディスカッション

時間:約1時間30分(ディスカッションは約45分)

人物試験

実施日:2025年11月23日(日)または11月30日(日)

内容:個別面接

時間:約20分

1次を通過すると11月末に企画提案試験、政策課題討議試験、人物試験があります。企画提案試験は、事前に与えられた課題について小論文を書き、面接官の前でそれをプレゼンしたのちに質疑応答をするというものです。政策課題討議試験は、政策についてのグループディスカッション(GD)を行う試験です。

人物試験は、約20分かけて複数の中堅職員に詰められる人事院主導の面接試験(人事院面接)です。コンピテンシー評価と呼ばれる評価制度を導入しており、受験者に対して過去の行動と考え方を問う試験となっています。この人物試験は最終成績の2割という高い配点を占めており、良い評価を受けると一気に逆転が可能なため、極めて重要です。またこの人物試験ではA~Eの5段階で評価がつけられますが、E評価を受けてしまうと他の試験結果にかかわらず不合格となってしまうため、注意が必要です。通常はC評価をもらう方が大半のようです。

これらの試験は民間就活や面接試験と大きく違うものではないですが、慣れるために参考書やダブルスクールを利用して模試を受けたり面接練習を行う学生も多いです。チャンスがあればやっておいた方がよいでしょう。 人物試験と政策課題討議試験に関しては、「民間の就活を経験していたおかげで、選考に慣れて試験対策になった」という方も多いようです。

大学3年の春:説明会

官庁の説明会は、省庁単位ではなく課単位で行われます。そのため、非常に多くの回数説明会が行われます。

説明会では記名式のアンケートが行われているので、説明会の参加回数がカウントされている可能性もあります。また、ここで顔を覚えてもらい、自分の関心がある分野が職員に伝わると、官庁訪問の原課面接で希望の課の職員との面接ができるため有利に働きます。民間企業の説明会やES提出時期と重なることもありますが、なんとか時間を確保して出席したいところです。

大学3年の3月:受験申込(通常区分)

例年3月からおよそ2週間の短い期間が申し込み期間となっています。教養区分と同じく、受験料は無料です。

また、外部英語試験での加点も、教養区分同様に行われます。

なお、2023年度の通常区分の試験に関しては2週間前ほど前倒しでスケジュールが組まれました。 来年度以降もスケジュールが変わる可能性があるため、受験を検討されている方は注意してください。

大学4年の4月:1次試験(通常区分)

1次試験では専門分野に関しての択一問題が出題されます。出題範囲が広く時間制限もやや厳しいので、多くの受験者が対策本や問題集を使って事前練習に勤しみます。試験当日は空席も目立つものの、 法律区分では出願ベースで上位10%程度しか次に進めず、また一次試験の点数も最終合格に関わってくるため、最初ながら重要な試験です。

大学4年の5月:二次試験(通常区分)

1次を通過すると5月に記述式の専門試験、政策論文試験、人物試験があります。企画提案は、事前に与えられた課題について小論文を書き、面接官の前でそれをプレゼンしたのちに質疑応答をするというものです。政策課題討議試験は、政策についてのグループディスカッション(GD)を行う試験です。

大学4年の6~7月:官庁訪問

以上の試験全ての合計成績で「最終合格者」が決まり、最終合格者は「官庁訪問」に臨みます。ここでは面接が行われ、朝から霞が関の志望省庁に訪問すると最初に民間と同じような「自己PR、学生時代にやったこと」をシートに記入します。(※省庁によってやり方は異なり、事前に記入したものを持参する場合もあります。)

なお、2022年までは7月に開始されましたが、2023年に関しては民間企業の就活時期と合わせる形で6月の開始となっています。 官庁訪問の開始時期に関しては、前もって必ずチェックするようにしてください。

1日1省庁、人によっては朝9時から終電の時間まで面接が繰り返されます。 もちろん飲食無しということはなく、昼食・夕食時にはその場にいる何人かずつまとめられ、省内の食堂・コンビニなどに行くよう指示されます。最初に記入するシートに終電時間を書く欄があるのはそのためです。

1日かかりますが実は待ち時間が非常に長く、実際の面談回数はそれほど多くありません。志望者はライバルたちと同じ待合室で1日の大半を過ごし、打ち解けたりライバルに敵意を見せたり(!)します。

省庁によって様々ですが、 落とされるときは呼び出され人事担当者に直接告げられます。 落とされる時間帯も日も様々で、1日目で落ちることも稀ではありません。無事通過した場合は1日の終わりに「次回来て欲しい日時」を書いた紙を渡されます。そうして何回もお参りに来た者が残ってゆき、内々定にたどりつくのです。

官庁訪問に必要なのは「面接慣れ」と「省庁研究」でしょう。面接慣れは前述の民間就活や練習で培っておくべきです。また、業界内で社風の違いがあるように、省庁によっても人の雰囲気は異なっています。経産省は「最も民間に近い狩猟民族」、総務省は「体力&コミュ力が揃った人が多い」…などなど。

また 民間に比べると「真面目さ」「素直さ」がよりキーになっている印象です。 やっている仕事の内容だけでなく、「どういう環境の中で自分が働くのか」を具体的にイメージする事で、より話の内容に説得力が付き内々定に近づくことができるでしょう。

実際に官庁訪問でされた質問が気になる方は、【国家公務員総合職】官庁訪問で聞かれた質問89選(省庁別)を参考にしてみてください。

夏からやるべきこと

教養区分の試験勉強を始める

前章の専門区分の項目でもお伝えした通り、説明会への参加、専門区分の試験勉強と官庁訪問の対策と、民間企業の就活を両立するのは非常に難しいです。特に4月以降は大学の授業も始まりますので、専門区分の受験をした場合には相当に忙しくなるでしょう。

民間企業の就活にもある程度力を入れつつ、公務員就活と両立するうえで、教養区分の合格を手にすることは非常に有利に働きます。 少しずつでいいので、今から試験勉強を始めていきましょう。

民間企業のサマーインターンに応募する

教養区分でも、通常区分でも、2次試験で人物試験(面接)が行われます(教養区分の場合、さらにGDも行われます)。面接対策は、事前に想定される質問に対する答えを想定することだけでなく、面接慣れが肝心です。想像以上に緊張してしまったり、想定されていない質問が飛んできて、上手く対応できないこともあります。

そのため、民間企業のサマーインターンに応募して、面接やGDに慣れておくと良いでしょう。

・サマーインターンの実態は「本選考」の一部 ~サマーインターン攻略特集~

・現学部3年・修士1年生がサマーインターンにチャレンジするべき7つの理由

・【保存版】サマーインターンから始める難関日系企業内定への道

七つの都市伝説

最後に国家公務員試験にまつわる有名な都市伝説(?)をまとめたので参考にしてください(鵜呑みにはしないで下さい)。

1.説明会の参加回数がカウントされる

前述の通り省庁の説明会は数が多く、1つの省庁に20回以上通ったという猛者も出現します。省庁側も熱意を見るためにある程度重視していると考えていいかもしれません。

2.席次が重要

人気省庁などでは最終合格者のうち、上位合格者しか受からないとは良く聞かれる噂です。ただ省庁によって席次の扱いは一様でなく、重視するところもあればほとんど見ないところもあるそうです。

3.原課面談では落とさない

官庁訪問では秘書課の採用担当者との面談、オフィスに行って実際に働いている人に話を伺う面談(原課という)の2種類があります。合否には採用担当との話が重要で、原課では仕事の雰囲気や内容を知ってもらうのが目的、職員は受験者に細かく評価は付けない、などと言われることがあります。

4.1軍・2軍・3軍

省庁が全ての受験者を一通りチェックし終えると、指定された待合室の場所によって1軍、2軍…のように格差が出来るといわれています。一度固定された格差は解消しにくく内々定者のほとんどは1軍の場所から出るとか。もちろん省庁が「1軍が~」というわけではありませんが、受験経験者に聞くとほぼ必ず格差の存在を認めています。

5.電凸

受験者は3つの省庁を回れるので、当然ながら優秀な受験者には省庁の側から手が伸びます。訪問を終えて遅くに帰宅すると、夜中でも人事からの勧誘電話が来たりするとか…。

6.原課の序列

訪問して会う職員にも課長補佐という役職の人に会えることが第一関門という噂が…。

7.職員訪問

試験に直接関係ないですが、省庁を知るためにOB訪問をする人もいます。企業に比べて、職員がなぜか学生と会うのに積極的…?などと噂されています。

入念な試験対策を

都市伝説や噂に惑わされず、逆に利用する心構えで臨みましょう。上にも書いていますが経験するプロセスは民間に近く、民間就活での経験をうまく活かせている人が有利になる場合もあります。様々な経験や対策で自信を付け、慣れない場所でもしっかりアピールできる準備が大切です。

これを読んで、国家公務員って面白いかも!と思った方はぜひ目指してみてはいかがでしょうか。

「外資就活ドットコム」で国家公務員志望の就活生に役立つ就活情報をチェック

「外資就活ドットコム」は民間・公務員志望双方の選考対策に役立つ就職活動サイトです。無料で会員登録できますのでぜひご活用ください。

・民間企業・公的機関の企業ページで企業研究を進め、毎日更新される募集情報をチェックできる(限定募集情報や特別なイベントも多数あります)

・インターンや本選考ごとに、先輩就活生のES・選考体験記を読み、最新の情報で具体的な選考対策ができる

・就活に役立つ選考情報コラムのほか、5年先・10年先のキャリアプランニングに役立つ記事など、あらゆる局面で役立つコラムを多数掲載

※先輩就活生のES・選考体験記を読むためには、以下のボタンから無料会員登録をする必要があります

新規会員登録はこちら

会員登録すると

このコラムを保存して

いつでも見返せます

マッキンゼー ゴールドマン 三菱商事

P&G アクセンチュア

内定攻略 会員限定公開

トップ企業内定者が利用する外資就活ドットコム

この記事を友達に教える