会員登録すると

このコラムを保存して、いつでも見返せます

学歴フィルターとは、企業が採用活動をする際、一部の大学出身者を優遇または冷遇することです。

主にネット上で見かけるこの言葉、もちろん企業が公式に使うわけもなく、都市伝説のようにその存在がささやかれています。

ただ、身近でよく見かける割には正しく実情を理解していない就活生も多いです。そこで今回は、

・学歴フィルターは企業の採用基準に存在するのか

・なぜ難関企業の内定者は高学歴ばかりと言われるのか

について解説します。

学歴フィルターの実情

日本の過剰とも言える学歴主義の背景には、 「偏差値の高い大学に入れば、有名企業に就職できる」 という考えがあります。

この考えは裏を返せば「有名企業の採用では大学の偏差値でふるいにかけられる」ということになります。これが、俗に言う学歴フィルターです。しかし、学歴フィルターは単純にある・ないで論じられるものではありません。

その理由は、学歴フィルターには様々な種類があり、また、一種の自己暗示としても存在するからです。

学歴フィルターとは

日本労働組合総連合会「就職差別に関する調査2023」(2023年4月の4日間に全国の15~29歳の男女1000人を対象にインターネットで調査。うち最終学歴が4年制大学・大学院は588人)によると、 「学歴フィルターを感じたことがある」と回答した人は43.9%となっています。

学歴フィルターを感じたことのある人の割合が4割と聞いて、少なく感じる人も多く感じる人もいるでしょう。

就活生が実際に経験した学歴フィルターの事例として、次のようなものがあります。

・「応募者多数のため抽選となりました」と書いてある企業説明会に当選し、会場に行くと抽選にも関わらずMARCH(明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学)以上の学生しかいなかった。

・「応募者多数のため抽選となりました」と書いてある企業説明会に当選し、会場に行くと抽選にも関わらずMARCH(明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学)以上の学生しかいなかった。

・就職サイトのマイページから企業説明会に申し込もうとしたが、「満席」で予約できなかった。しかし、他大学の友達が同じ説明会を見たら、席はまだ空いていた。

・就職サイトのマイページから企業説明会に申し込もうとしたが、「満席」で予約できなかった。しかし、他大学の友達が同じ説明会を見たら、席はまだ空いていた。

これらの例のように、確かに一部効率良く採用活動をするために採用段階のどこかで学歴フィルターをかける企業は存在します。学歴フィルターには主に次の三つの種類があります。

学歴フィルターの主な種類

①選考前の学歴フィルター

エントリーする段階で大学名でふるいにかけられてしまい、企業説明会の予約ができない、書類選考で落ちてしまって次のステップに進めないといったことが挙げられます。特に応募者の多い人気企業で、応募者を絞るなどのために使うケースがあります。

②選考段階での学歴フィルター

特定の大学の学生が優先的に特別ルートで選考を受けられたり、○○大学から10人、△△大学から20人など、在籍大学ごとに採用人数の枠が決められたりすることがあります。

しかし、あくまで「選考を受けられる」だけなので、高学歴だから内定が得られるというものではありません。

③内定後の学歴フィルター

内定が出たとしても、大学によって内定が出やすい職種などが異なるケースです。偏差値の高い大学は「総合職」で採用され、偏差値が低い大学は「地域限定職」「職種限定職」などでしか内定が出ないことがあります。

では、 こうした学歴フィルターを企業はどの程度活用しているのでしょうか? 正確な統計データはありませんが、国内企業に対し、「採用ターゲットとしている学校群はあるか」という質問をしたアンケート結果があります。

もちろん、「採用ターゲットとしている学校群以外からは採用しない」と回答しているわけではなく、あくまで採用ターゲットとしている学校群があるかどうかについてのみの回答であるということに注意が必要です。

学歴フィルターに関する企業データ

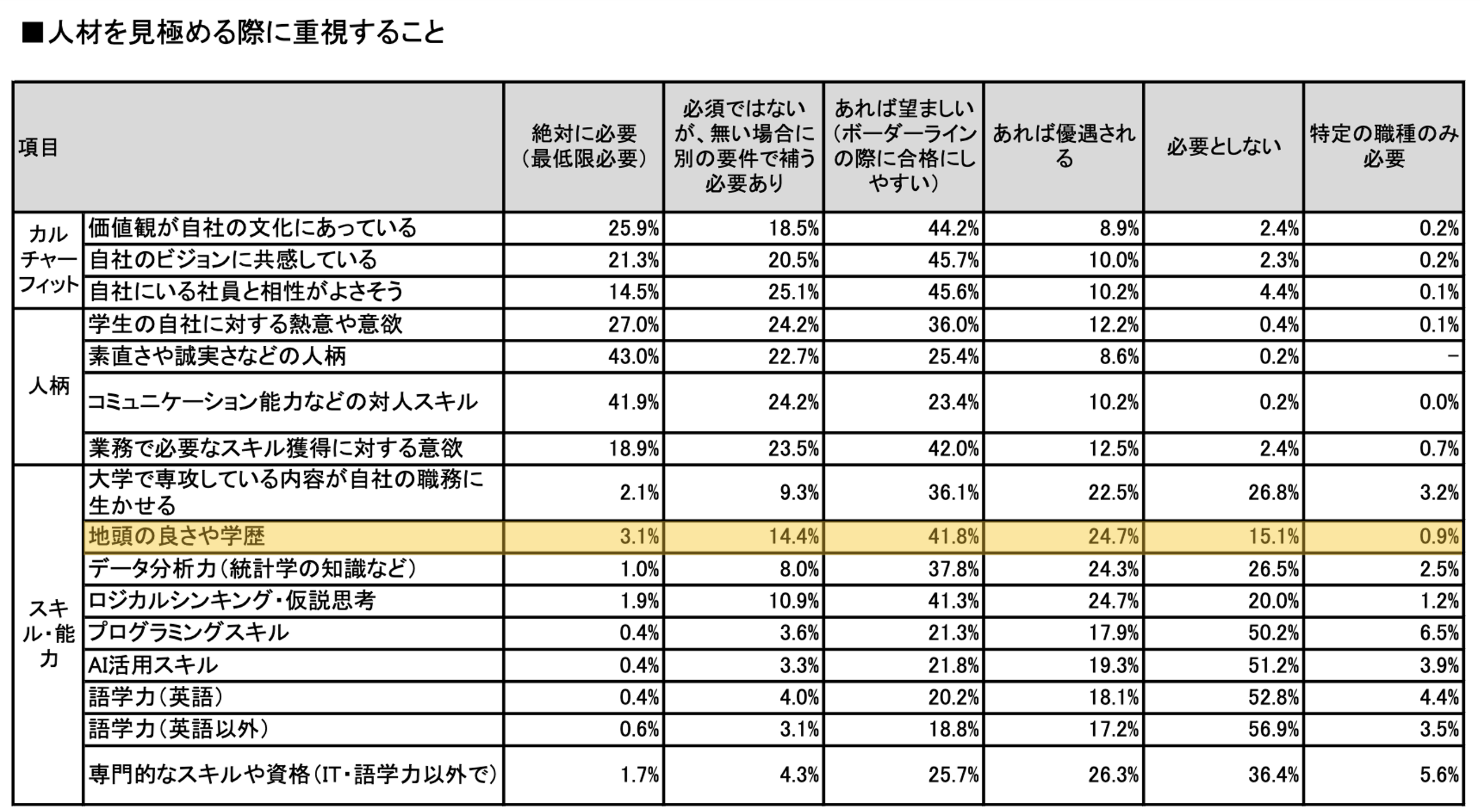

マイナビの2025年卒企業新卒採用予定調査で、企業が人材を見極める際に重視する項目についてアンケート調査した結果があります。こちらは有効回答数が1,842社 (上場 146社 ・ 非上場 1,696社 | 製造 712社 ・ 非製造 1,130 社)であり、就職市場を完全に網羅しているわけではありませんが、マイナビを利用している企業が多く参加しているため、就職活動において皆さんに身近な会社の動向を掴むことができます。

下の表を見ると、 「人材を見極める際に重視すること」において「地頭の良さや学歴」を「絶対に必要(最低限必要)」と答えた企業は意外にも3.1%に留まりました。しかし、「あれば望ましい(ボーダーラインの際に合格にしやすい)」と答えた企業は41.8%でした。この結果を見ると、学歴は無いとダメという訳では無いが、あった方が有利、というのが実情のようです。

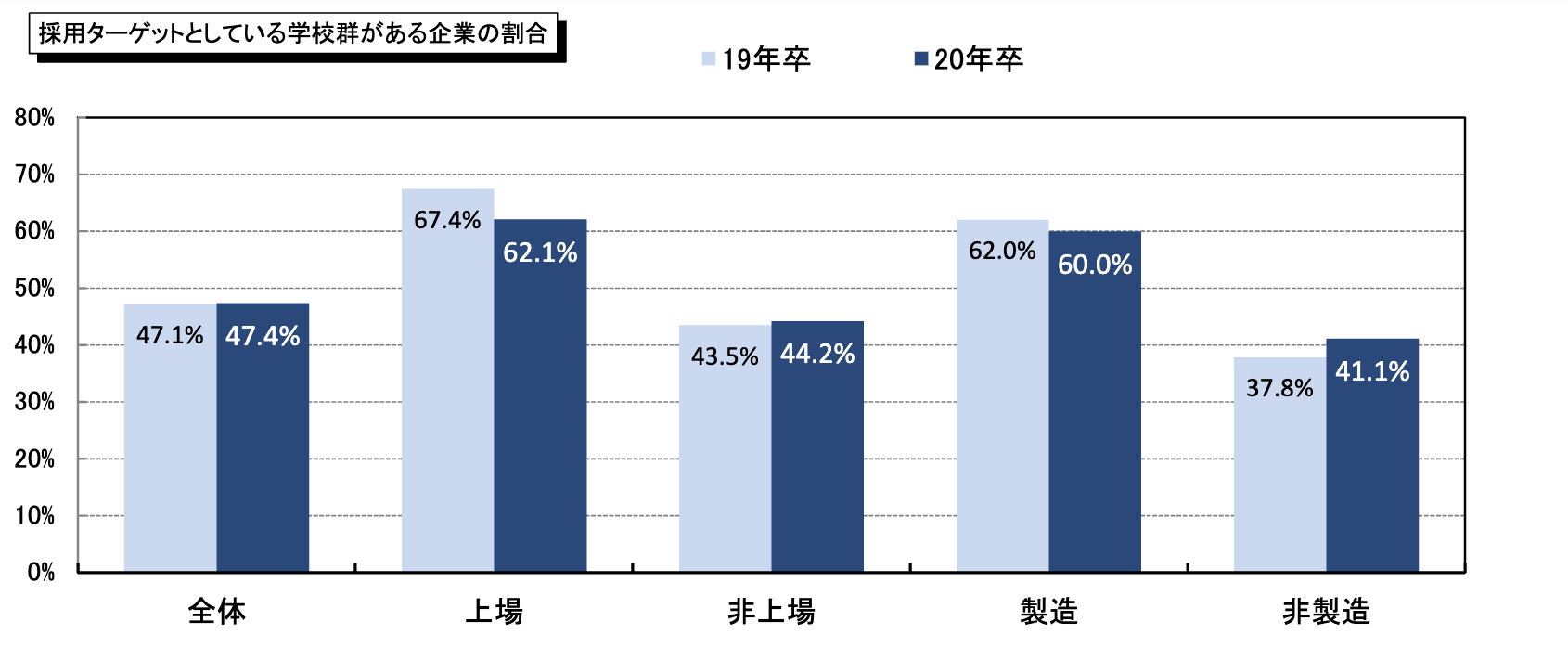

下のグラフは、同社の2019年の新卒採用予定調査において、採用活動で「採用ターゲットとしている学校群がある」と回答した会社の割合を示したものです。こちらも有効回答数2,136社(うち上場244社・非上場1,892社)の企業アンケートなので、就職市場全体の数字ではありません。

このグラフを見ると、少なくともこれらの企業のうち、 全体の実に47%ほどの企業が「採用ターゲットとしている学校群がある」と回答しています。 また、 上場企業では「採用ターゲットとしている学校群がある」と回答した企業が6割を超えています。 こういった企業の場合、採用ターゲットとしている学校群に対する優遇、またはターゲット外の学校群に対する冷遇もあり得る可能性があります。

ただ、この採用ターゲットとしている学校群は当然企業によって違うでしょうから、一概には言えません。

極端な考えを持たないように注意しましょう。

また、気がついた方もいるかもしれませんが、アンケートに回答した上場企業の約67%が採用ターゲットとしている学校群を決めている一方、約33%はターゲットとしている学校群を決めていません。

日本には非上場の大企業も数多くあるため、実際の数はもっと多くなるでしょう。

実際に、あまり偏差値の高くない学生が、倍率の高い大企業に就職した例もあります。しかし、 一般的にはやはり高学歴の学生の方が就職では有利と言えるでしょう。

ここで注意したいのが、選考での優遇やESの足切り以外で、高学歴の方が就職が上手くいく重要なファクターがあることです。それは、学生の側にある”見えない”学歴フィルターです。

学生の側にある”見えない”学歴フィルター

近年は、 「さまざまな大学のトップ層の学生を集めたい」と言っている企業もあり、エントリーの段階で大学名の記入欄をなくした大企業も増えています。学歴フィルターを設けていない企業も少なくないのです。

しかし、学生の側に起因する「学歴フィルター」も存在します。

学歴フィルターに対する思い込み

前述したように、エントリーの段階で大学名の記入欄をなくした大企業もありますが、 「いざふたを開けてみたら、応募してくるのは偏差値が高めの大学ばかり」 といった人事担当者の話があります。

なぜ学歴フィルターをかけていない企業にも、限られた大学からの応募しかないのでしょうか。

この理由として、「偏差値の低い大学の学生はエントリーに至らない」というものがあります。

例えば、大学によっては、サークルの先輩やゼミの先輩に大手コンサルや商社など人気の大企業に就職した人がいないということもあります。そうなると学生が「どうせ学歴フィルターで落とされる」と勝手に考えて、エントリーさえしないことも多いのです。

学生側にある、「自分には無理」という思い込みが就職の選択肢の幅を狭めてしまっています。

WEBテスト対策

就職活動で出題されるSPI、玉手箱などのWEBテストは、基本的に、小・中学校レベルの国語、算数(数学)、英語です。

これらの問題を短時間で解くことが求められます。

企業ごとに設定されているボーダーライン以上の得点を取らなくてはいけないので、高学歴でも対策不足だと落ちることがあります。

特に、総合商社など一部の業界は筆記試験のハードルが高いので、油断していると危険です。また、企業ごとにオリジナルの問題を用意しているところもあります。

しっかりと対策すれば問題は無いのですが、普段から勉強する習慣が無かったり、効率よく試験対策をするのが苦手だったりすると、突破は厳しいものになってしまいます。

そのため、ボーダーラインの高いWEBテストは試験が得意な学生の多い高偏差値の大学の学生ばかりが通過する、という結果になることが多いです。

エントリーシートの質

エントリーシートとは、就職活動の際、企業に提出する書類の一種です。

自分の経歴や、学生時代に力を入れた活動、自己PR、その企業を志望した理由などを書きます。

これも先ほどのWEBテスト対策にも通じる話ですが、エントリーシートも書き方にコツがあり、ブラッシュアップが必要です。

大学生であってもとても企業に提出するものとは思えない、小学生の作文のような文章を書いてしまう学生もいるため、文章の練習をしていなければここで落とされてしまいます。これも同様にキチンと対策ができる学生の方が有利です。

また、エントリーシートには学生時代の話を書かされることが多いです。

例えば、「学生時代最も打ち込んだことは何ですか?(400文字以内)」、「学生時代、挫折あるいは成功した経験はありますか?(500文字以内)」、「周囲を巻き込んで何かを成功させた経験についてお書きください(300文字以内)」のような設問がありますが、学生時代何もしていない学生は、こういった質問に答えることが出来ません。

偏差値の高い大学の方が課外活動や研究に対するチャレンジの場が整備されていることが多く、ここで環境面でのハンデが発生してしまいます。

最後に、エントリーシートには提出期限があります。

この提出期限をちゃんと守らない学生も多いです。周りに意識の高い学生が多く、エントリーシートについてよく話題に上がる環境であれば、期限を意識する機会も多くなります。ここにも、見えない学歴フィルターがあるといえるでしょう。

就活情報のネットワーク

就職活動は情報戦の側面があります。

特に近年は青田買いの傾向が強く、就職活動の選考解禁よりも前に、事実上の選考が行われています。

大手企業の多くは、選考解禁と言われる6月よりもはるか前に採用活動をしています。

これに限らず、ネット上で公になっていない企業の選考活動というのが沢山あります。

こういった就職情報については、真面目に就職活動した先輩から話を聞くのが一番です。

しかし、 真面目に就職活動した先輩と話す機会 はどうしても高学歴の学生の方が多くなってしまうでしょう。

また、 有名大学以外は大企業に就職しているOB・OGも少ないので、上位の大学に比べ、情報ネットワークも貧弱です。

おわりに

学力を含めた基礎能力に問題が無く、正しい情報を得て、正しいスケジュールで動くことの出来た学生は、どんな偏差値の大学であっても高学歴層と同等の就職をすることが可能です。

自分の大学ではどうせエントリーしても受からない…。

自分が落ちたのはどうせ学歴のせいだから原因の分析はしない…。

学歴フィルターとは、そんな風に諦めてしまった学生だけを引っ掛けるものなのかもしれません。

会員登録すると

このコラムを保存して

いつでも見返せます

マッキンゼー ゴールドマン 三菱商事

P&G アクセンチュア

内定攻略 会員限定公開

トップ企業内定者が利用する外資就活ドットコム

この記事を友達に教える