会員登録すると

このコラムを保存して、いつでも見返せます

こんにちは、外資就活 選考対策チームです。

就活において、筆記試験・Webテストの突破は、志望企業から内定を獲得するための第一関門と言えます。今回のテーマは、そのなかでも近年注目度を増している 「デザイン思考テスト」 についてです。

デザイン思考テストは、SPIや玉手箱などのように、面接前の足切りとして課されるだけではありません。デザイン思考テストの優秀者に、面接を免除してインターンシップへの参加権利を与える企業もあります。

つまり、デザイン思考テストの対策をすることは、面接に辿り着くための必要条件であるだけでなく、Webテストの枠を超えた新たなチャンスを掴み取るための手段にもなります。

そこで本コラムでは、まだ一度も受験したことがないような初心者の方や、さらに高得点を目指したい中級者の方に向けて、 「デザイン思考」についての簡単な確認と、デザイン思考テストの具体的な対策方法 をご紹介します。

後半ではアイデアのインプットにおすすめのサイトや練習に使えるツールも紹介していますので、ぜひ最後までチェックしてみてください!

SPI対策の教科書~SPI採用企業一覧から対策本まで全てを解説~

【玉手箱・TG-Web対策】Webテスト40戦39勝の金融業界内定者が実践した攻略法~問題例や練習法、対策本を紹介~ 【戦略コンサル内定】Webテスト対策まとめ|SPI・TG-WEB・玉手箱・独自形式

そもそもデザイン思考とは

デザイン思考が注目されるようになったきっかけ

「デザイン思考」とは 顧客のニーズを起点に、アイデアを創り出す物事の考え方 です。

ビジネスの現場におけるデザイン思考について、デザインコンサルティングファーム『IDEO』は以下のように提唱しています:

Design thinking is a human-centered approach to innovation—anchored in understanding customer’s needs, rapid prototyping, and generating creative ideas—that will transform the way you develop products, services, processes, and organizations.

デザイン思考は人間を中心とするイノベーションへのアプローチであり、より具体的には、顧客のニーズを理解して、迅速に試作モデルをつくり、創造的なアイデアを生み出すこととされています。これにより、製品やサービス、プロセス、組織を成長させる方法を変革することができます。

では、なぜこのデザイン思考が注目を集めているのでしょうか。

現代は、科学技術の発達やマーケットにおける競争の激化により、ただ単に商品・サービスをつくるだけでは、ビジネスで成功することができません。そのため、顧客の視点に立ち、顧客が必要としているものを提供することが求められます。この過程で、デザイン思考が必要とされます。

よって、デザイン思考について理解し、その力を身に付けることは、 就活の選考対策としてだけでなく、入社後に活躍するためにも役立つ と言えます。

デザイン思考テストの概要

「デザイン思考テスト」とは、このデザイン思考における能力をVISITS Technologies社が開発した特許技術によって客観的に数値化して測定するテストです。

テストは、「創造セッション」と「評価セッション」の2つのフェーズで構成されます。

「創造セッション」では、「誰が」「どこで」「どんな時」について、与えられた選択肢から選び、そのシチュエーションにおけるニーズを考えます。そして、提示される様々な技術・テクノロジーから1つを選び、それを活用したソリューションを創出します。

「評価セッション」では、他の受験者が「創造セッション」で提出したアイデアについて、ニーズが「共感できる内容か」、ソリューションに「新規性があるか」などの点から評価します。

以上のプロセスを、制限時間の間繰り返します。そして、他の参加者からの評価に基づき、「創造力スコア」・「評価力スコア」、そしてこれらを統合した「デザイン思考スコア」がテスト結果として提示されます。

本テストの詳細については、公式のHPから確認してください。

創造セッションの例題と解説

ここでは、2つのセッションのうち、特に対策が求められる「創造セッション」について、例題を交えながら解説していきます。このセッションで重視されるのは、「ニーズの発見」と「ソリューションの創出」という2つの観点です。

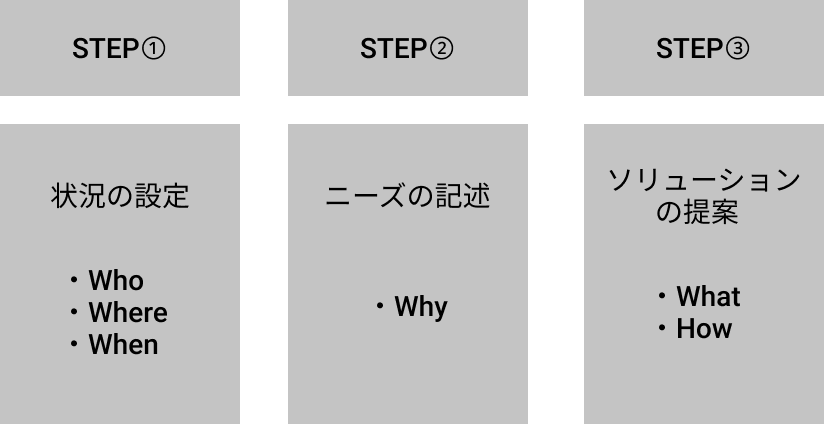

下の図を参照してください。

Who(誰が)、Where(どこで)、When(どんな時)、Why(叶えたい願望)、What(解決するためのモノ)、How(願望を解決するアイデア)の6点について、以下の3つのステップで選択、記述していきます。

STEP①では、Who(誰が)、Where(どこで)、When(どんな時)の各項目について、選択肢から選びます。

例えばWho(誰が)の場合は、

・会社員 ・母親 ・おじいさん ・大学生 ・警察官

のように、「心配性な」という性格が指定されたうえで、与えられた5つの人物の選択肢のなかから1つを選択します。そして、Whoである「心配性な人」のニーズを汲み取り、そのニーズを「〇〇したい、〇〇が欲しい」という書き方で入力します。これがSTEP②です。

Where(どこで)、When(どんな時)などについても同様の形式です。

これが「ニーズ発見」です。

たとえば、 「心配性な母親が、近所のショッピングモールで、急いで買い物をしているとき」 を選択したとします。

STEP②では、STEP①で設定したシチュエーションにおける、「Who」つまり、「心配性な母親」の叶えたい願望(Why)を記述します。

今回は、 「後に予定が控えているため、買い物に使える時間が限られている。次の予定に間に合わないことは絶対に避けたいため、モール内で効率よく買い物をしたい」 とします。

STEP③では、STEP②で記述したWhyを解決する方法(How)を提案します。その際に、活用すべき技術など(What)を選択します。

今回は、What 「情報を集約する技術」 を選択し、How 「買い物したい店や商品を入力すれば、AIが過去のデータを解析し、それぞれの店についての商品探しやレジ待ちなどの所要時間を予測する。それに基づき、最適な買い物ルートを表示するようにする」 などのように回答します。この回答が「ソリューション創出」です。

つまり、「創造セッション」では、1問ごとにどのようなシチュエーションなのかを決め、Whyを記述し、What「情報を集約する技術」を選択してHowを提案するという作業を延々と続けることになります。解答時間30分の中でこの作業を続けるため、頭の回転の速さが必要とされます。また、創造セッションにて高い評価(S評価以上)を得るためには回答数は10個以上を目安にして取り組む必要があります。この点、創造セッションは気が抜けず30分間ずっと集中し続けなければならないテストとなっています。

さらに、これらの回答は次の「評価セッション」で他の受検者に評価されるため、質の高さも重要となるのです。つまり、このセッションで高評価を得るためには アイデアの質と量の両方が大事 だと言えるでしょう。

評価セッションの例題と解説

評価セッションでは、他の受験者の回答を①非常にそう思う②そう思う③そう思わない④全くそう思わない、のどれかに評価します。この ①~④の回答割合をなるべく同じ割合にそろえる必要 があります。そのため、全て「そう思わない」にすることで相対的に自らのスコアをあげる、といったことは評価セッションのスコアが低くなるために出来ない仕様となっています。

また、評価セッションでの評価基準は4つあり、 ①ユーザーのニーズに共感できるか、②解決策は他の手段ですでに実現されたものではないか、③その解決策は新規性が高いものか、④その解決策はニーズに対して有効なものか 、から構成されています。

ここでは、アイデアがきちんとお題に沿っているかを忠実に評価し、またその評価が偏ることがないよう注意すればよいでしょう。

デザイン思考テストが出題される企業

デザイン思考テストは総合商社、メガバンク、通信、コンサルティングファームなど、様々な業界の企業で選考フローに使用されています。

5大総合商社の1社である住友商事がデザイン思考テストを導入しているほか、三井住友海上火災保険、三菱地所、電通などの各業界のトップ企業でも出題が確認されています。

出題される企業はSPIや玉手箱に比べて決して多くありませんが、しっかりと対策を行っておきましょう。

より「刺さる」アイデアを出すために~具体的な対策方法~

上では小手先のテクニックをお伝えしました。

ですが、「刺さる」アイデアを出して他の就活生と差別化するには、 本質的な対策 を行うことが非常に重要です。

以下では、デザイン思考テストで評価されるポイントを踏まえた具体的な対策方法をお伝えします。

デザイン思考力の本質的な評価ポイント

「創造セッション」で提出したアイデアは、「評価セッション」にて、他の受験者に評価されます。その評価ポイントを意識することこそが、刺さりやすいアイデアを生み出すための第一歩です。

評価ポイントは、

・ニーズについて、

②Who(誰が)の立場になったときに共感できる願望か

・願望を叶えるアイデアについて、

④実現可能性の高いアイデアか

以上の4点です。

これらに基づき、具体的な対策方法を3点お伝えします。

対策①:ニーズや解決策の伝わりやすさにこだわる

...

会員登録して全ての内容を見る

続きは外資就活ドットコム会員の方のみご覧いただけます。

外資就活ドットコムはグローバルに活躍したい学生向けの就職活動支援サイトです。会員登録をすると、「先輩のES・体験記」や「トップ企業の募集情報リスト」など、就活に役立つ情報をご覧いただけます。

この記事を友達に教える