会員登録すると

このコラムを保存して、いつでも見返せます

競技プログラミング(競プロ)は、アルゴリズムやデータ構造への理解を武器に、限られた時間内で正確なコードを書き上げる力を競い合う。そのため、AtCoderをはじめとした競プロに取り組み、高レートを記録する学生たちは、プログラミングスキルに依拠した論理的思考能力や、問題解決力に秀でている人も多い。

では、競プロ出身者を採用する企業は、“競技プログラマー”をどう評価し、どうのように活かしたいと考えているのか。

このインタビューでは、AtCoderを運営する同社の代表取締役社長 高橋直大さんと副社長 青木謙尚さんに、企業側が競技プログラマーに何を期待し、どんな可能性を見出しているのかを聞いた。競プロ経験を持つ学生が自身の市場価値やキャリアパスを描く一助となれば幸いだ。【北川直樹】

写真下/高橋直大(たかはし・なおひろ)

AtCoder株式会社 代表取締役社長。

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。2012年にAtCoderを創業。2008年にマイクロソフト主催の「Imagine Cup 2008」Algorithm部門で3位入賞したのを皮切りに、世界的なプログラミングコンテストで高成績を出し続けている。

同上/青木謙尚(あおき・けんしょう)

AtCoder株式会社 取締役副社長。

和歌山大学大学院システム工学研究科中退。2012年にAtCoderを創業。以後、会社経営に関わる全てのことを行う。バックグラウンドにあるソフトウェアエンジニアとしての知見を活かした職業紹介なども行なっている。

◆内容や肩書は2025年4月の記事公開当時のものです。

企業はなぜ競技プログラマーを評価するのか

——競技プログラマーを採用したい企業はどのような業界が多いなど、特徴はあるのでしょうか。

青木:業界としては非常に幅広いです。Fintech、AI、Web系スタートアップ、SaaS、ゲーム業界など様々ですね。業界というよりは職種観点のほうが指標として適切と感じていて、特に数理的なアルゴリズムが重要になる領域の事業体、職種では強い関心が持たれていると思います。

また、社風やチームの技術的な志向性によっても、競プロのスキルが評価されるかどうかは変わってきます。

——競プロ出身者を採用したい企業は、競技プログラマーのどんな能力に価値を見出してるんでしょうか。

高橋:論理的思考力、複雑な情報を構造化する力、そして、その考えをコードとして正確に実装する力です。これはどんな業界でも応用がききますし、特に探索系のアルゴリズムや、グラフ構造の処理といった領域ではそのまま実務に直結します。

青木:適応力も評価ポイントですね。AtCoderで高レートの人は、新しいルールや制約の下で問題を解くのに慣れているので、現場の新しい技術や課題にもキャッチアップが早い人が多いです。

——企業側は、高レートの競技プログラマーを即戦力と見ているんですか。

青木:ケースによりけりですが、即戦力とまではいかなくとも、技術的なポテンシャルはかなり高く見ていることが多いです。競プロ出身者は「自分で問題を整理して解決に導く力」がある点が大きな強みでなので、その部分は評価されやすいです。

ただ、「AtCoderのレーティングが高いからといって、何でもできるとは思わないで欲しい」ということは、企業側の人と話す際には伝えるようにしています。

——というと。

青木:競プロで身に付くことは、仕事に当てはめたときに必ずしも活かせることばかりではないということです。高レートが出せているからといって実務でそのまま活躍できるわけでないので、必ずしも即戦力とはならないことを理解してほしいと思っています。

◆インタビューはオンラインで実施

——反対に、企業側が懸念しがちなことはありますか。

高橋:「正しさ」にこだわりすぎてしまう部分は懸念点になりやすいです。競プロは限られた時間で効率を重視してアウトプットしますが、チーム開発では様々な事情を考慮した上で妥協点を見つけ、落とし所を探ることも必要です。

競プロと実務では前提部分に違いがあるので、その部分に適応できず、つい自分の正論を押し通そうとしてしまう人もいるんです。こういった思考や動き方がチームに合わないと判断されることがあります。

青木:加えて実務未経験だと設計やレビュー、デバッグといったビジネスの周辺スキルにギャップがあることがあります。ただこれは、競プロで培った素養があれば、十分にキャッチアップ可能だと思っています。

競プロとビジネス・仕事のスキルは綺麗に整理できない部分も

——企業側の期待と競技プログラマーのスキル面などの実態で、ギャップになりやすい部分はありますか。

青木:ありますね。企業によっては、その会社で使っているプログラミング言語やフレームワークの知識をはじめ、事業上で発生する特有な知識などを知っておいてほしいというリクエストを受けることもあるんですが、それは学生に対する期待としては大きすぎると感じます。

そういう知識は入社後に学べばいいと思いますし、競プロに取り組んできた学生は吸収速度がとても速いです。

高橋:採用試験におけるコーディングテストも、フェアじゃないと感じる事例はありますね。例えば「チーム開発のつもりで書いてください」などといった前提条件を学生に伝えなかった場合、最適解が変わってくるわけです。何も言わずに書かせたコードに対して企業側が自社のやり方にはめて評価をすると、正しく能力を測れません。

自然と企業側の思惑を汲んだ思考ができる人を集めたいのかもしれませんが、それはコーディングスキルとはまた違うなと感じることもあります。

——なるほど、それは問題ですね。

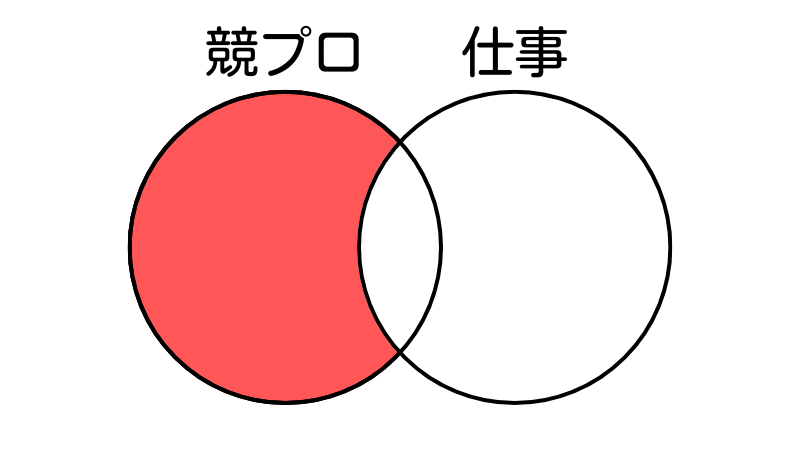

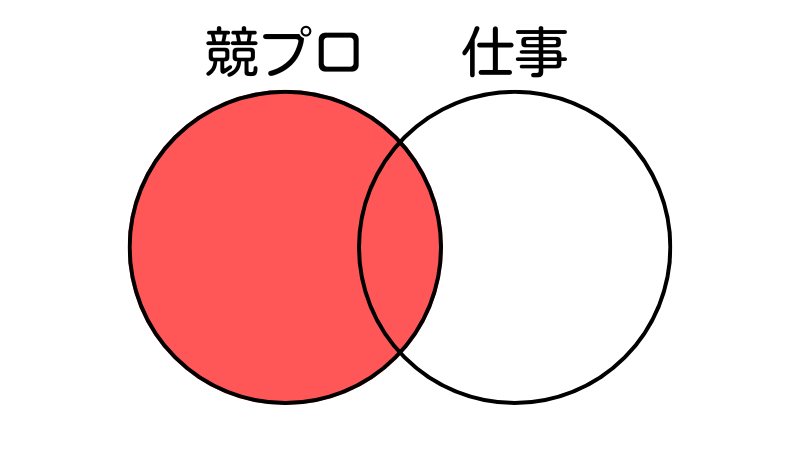

高橋:よくありがちなのが、企業側がエンジニアリングスキルと競プロスキルを分けて考えていて、競プロ経験者にその2つがクロスする領域でのパフォーマンスを期待しているケースです。しかし、実際にはそう綺麗には整理できません。もちろん、仕事によっては共通部分が大きいこともありますが、全く交わらないこともある。実際のエンジニアリングは業務の粒度が多岐にわたりますから、企業側が競プロ経験者に過度な期待をしてしまうと、ズレが発生してしまうんです。

——詳しく聞かせてください。

高橋:例えば仕事しかしたことのない人が競プロを始めると、まず競プロにしかないマニアックな部分につまずくんです。例えばマニアックな計算量改善とか、Next Permutationみたいな競プロにしか出てこないような関数、ビット演算をうまく使うとかです。競プロ特有の技術っていうのは確かにあるので、これにぶつかると、ここだけを競プロだと思っちゃうんです。

◆高橋さんの言う、誤解されやすい競プロ

そう考えてしまうと、そもそも仕事と競プロは共通する部分がないとなってしまう。でも、我々が語っている競プロはそうじゃないというのはまず理解してもらいたいです。

実際には共通してる部分があって、競プロ経験者が仕事をすると「ここ(共通部分)、めっちゃ役立つじゃん」となるわけです。逆に仕事側でつまずく場合、「仕事の本質はここ(仕事側部分)で、ここ(共通部分)は誰でもできるじゃん」となったりもします。

◆高橋さんが考える競プロ

共通部分については、適切なコミュニケーションスキルや要件を把握する力など、解釈と理解の力が大きいと考えています。

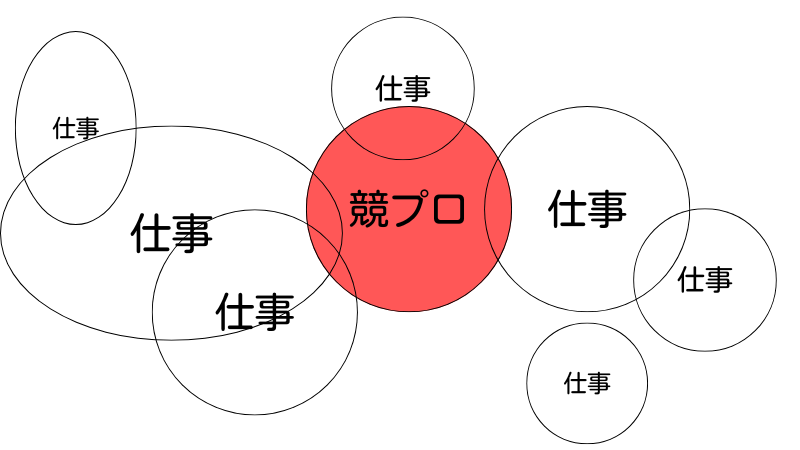

仕事にしかない部分というのは、その領域で使う特有の技術やフレームワークだったり、競プロでは使わないサイズのプログラムなど、たくさんあります。そもそも仕事は領域に決まりがなく多様性があるので、競プロの特殊な知識が活きるものもあるんです。役立つものもあれば、そうじゃないものもあるよねという感じです。もちろん、仕事同士でもクロスする部分、しない部分が多様に存在します。

なので「これが仕事だと役立つ、役立たない」という話をしてしまうと、“仕事の解像度”が低いなと感じてしまいます。

◆高橋さんが考える仕事と競プロの実態

競プロ出身者が市場価値を高めるには?

——競プロ経験者が社会に出てから活躍するために必要な+αのスキルについて、考えを聞かせてください。

青木:自分自身の仕事に線引きをしない姿勢が大事です。競プロでは「与えられた問題を時間内に解く」ことが中心ですが、実際の仕事では自分で課題を見つけ、解決策を考えてタスクに落とし込み、チームでこれに取り組んでいくことが必要となります。そこに向き合える人は、どんな会社であっても活躍することができると思います。

高橋:エンジニアリングの技術的な観点で言うと、インフラやネットワークといった周辺知識も持っておくと、より価値が高まると思います。情報系を学んでいる人であれば必修に組み込まれている内容ですが、そうではなくても基本情報技術者試験や応用情報技術者試験などで学べるので、意欲次第でどうにでもなります。

——競プロのスキルを活かしやすい領域とは、どんな分野でしょうか。

青木:業界よりは職種観点の方が切りやすいので、その視点で説明します。

競プロというと、どうしてもプログラムを書くこと自体をイメージしがちかなと思いますが、実際にはすこし違った角度に着目すべきだなと。

私が考える競プロで培うことができるスキルは、メタ認知力や、新たな能力を獲得し、自分の行動に落とし込んでいくスキルなのかなと思います。特に、AtCoderのレートが高い人ほど数学力や論理的思考力が秀でている傾向があるので、そういった能力を活かせる職種が向いていると思います。

そういう意味では、エンジニア以外でもクオンツなどに適性がある人もいますね。

高橋:競プロでめちゃくちゃ強かった人間が「ゴリゴリにアルゴリズムを開発して企業に導入する」っていうようなストーリーを想起されがちですが、そういったある種特化型のキャリア以外にも道はあるよっていうのはお伝えしたいです。

競技プログラマーの可能性と、AtCoderが見据える未来

——競プロ経験者のキャリアパスの可能性について聞かせてください。

青木:技術一本で勝負する人もいれば、日系大手からベンチャーを経て、今は外資系企業のセールスエンジニアとして活動している人もいます。競プロ出身者のキャリアは本当に多様で、そこが面白いところだと思います。

——これからAtCoderとして注力していきたいことはどんなことでしょうか。

高橋:いまAtCoderで提供しているコンテストは続けていきますが、これに参加して課題を解くこと自体は、自分で考えてプロダクトを作るわけではなく、すごく受け身だなと思うんです。プラットフォーマーとしては、そこに課題感はあります。

そこで我々がここに適切な教材を用意できれば、ユーザーがひたすら解くことで実力がつくのではないかと考えていて、就活もコンテストに寄っていくような世界観をつくれればいいなと考えています。

あとは、競プロで学んだ力がどう社会で役立つかをもっと伝えていきたいですね。競技だけで終わらず、その先の活躍に繋げられるような環境を提供していきたいと思っています。

AtCoderは就活のツールではないので、就職後にもユーザーとして残ってくれる方が多いです。AtCodeを通して一人前のエンジニアになれるような場を作っていきたいと考えてるので、これをEngineer Guildで実現できたら嬉しいなと思います。

おわりに

高橋さんと青木さんの話によると、競技プログラマーを採用したい企業の裏側には、「論理的思考力」や「問題解決能力」だけでなく、「継続力」や「学習意欲」への信頼があるという。AtCoderでの経験は、エンジニアとしての土台を築く一歩であり、その価値をどう活かすかは自分次第だ。企業の期待と現実を理解することで、競プロ経験を最大限に活かしたキャリア選択をしてほしい。

会員登録すると

このコラムを保存して

いつでも見返せます

マッキンゼー ゴールドマン 三菱商事

P&G アクセンチュア

内定攻略 会員限定公開

トップ企業内定者が利用する外資就活ドットコム

この記事を友達に教える