会員登録すると

このコラムを保存して、いつでも見返せます

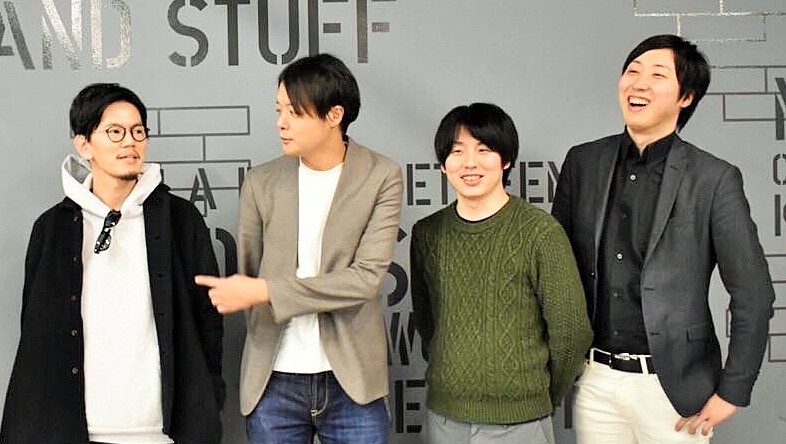

写真左から佐藤氏、上野山氏、福島氏、溝口氏

外資就活ドットコムは2019年1月、PKSHA Technologyの代表取締役・上野山勝也氏、ヘイ株式会社の代表取締役社長でフリークアウト・ホールディングスの取締役・佐藤裕介氏、FiNC Technologiesの代表取締役CEO・溝口勇児氏、Layer Xの代表取締役社長でGunosyの創業者・福島良典氏を迎え、特別講演会を行いました(企画運営・西立野竜史)。

この記事では、講演会当日の議論の内容をまとめてお伝えします。

1. 「東大生に人気のある業界はダメ」!?

2. 飲み込まれる側と飲み込む側、どちらに身を置くか

3. 「みんなは嫌いだけど自分は好きなもの」が“錯覚資産”になり得る

4. 「“エリート”って、悪口だと思うんですよね(笑)」

5. もはやGAFAではない! 年収やキャリアアップでもない!

6. ワクワクした瞬間に手を伸ばそう! 諦めた数だけ心は枯れる

「東大生に人気のある業界はダメ」!?

――皆さんの略歴を順に教えていただけますか。

溝口

溝口私が創業したFiNCという会社は、ヘルスケア×テクノロジーのベンチャーで、日本経済新聞の「企業価値100億円以上のNEXTユニコーン調査」で、8位に選んでいただきました。

元々、高校在学中からパーソナルトレーナーをしており、20代の頃には業界有数のトレーナーになりました。プロ野球選手やバスケットボール選手の指導や、コンプレックスに悩む人、重い腰痛・膝痛などの不定愁訴に悩んでいる方の指導も行ってきました。多くの方からトレーニングをしてほしいと要望があったのですが、対面でトレーニングをサポートするには限界があります。ご要望をいただいても、供給が追いつかない。

そこで、その問題をテクノロジーで解決するために、6年半前、FiNCを創業しました。

福島

福島私は、東大大学院のシステム創成学科在籍中に、Gunosyを創業しました。現在は、Layer Xというブロックチェーンの会社の代表とGunosyの取締役をしています。

私自身は外資系の金融やコンサルの就職活動をしたことがありませんが、所属していた学科や研究室の友人たちは、外資系の金融やコンサルに就職した人は多かったです。Gunosyにも外資系の金融やコンサルから転職する方も増えていて、最近は元外資系の方々と仕事をすることも多いです。

上野山

上野山就職活動という文脈で言うと、東大の修士の時に就活をして、2007年にボストンコンサルティンググループ(BCG)に入社しました。BCGには4年在籍し、主にインターネット業界の仕事に携わりました。次第に四六時中デジタル技術を仕事にしたいという気持ちが高まり、機械学習分野で博士号を取るために元々いた研究室に戻りました。その後、PKSHAを創業し、現在7年目です。

佐藤

佐藤私は大学卒業後、Googleに2年間勤務しました。その後、フリークアウトを創業し、昨年2月に同社の代表取締役を辞め、ヘイを創業しました。

――新卒で就職した方と、就職をせずに起業した方と、どちらもいらっしゃいますね。それぞれ、就職したこと、就職しなかったことは適切な判断だったと思いますか?

上野山

上野山私にとっては正しかったと思っています。就職先を考えるという意味では、時代によって各業界の役割や意味合いが異なる、という点は大切だと思います。例えば、1990年代のコンサルティングファームと私が就職した2007年と今の2019年では、外資コンサルや金融というプロファームに就職する人の属性が変わってきていると思います。

私が入社した2007年に、第一線で活躍されていた30~40代のコンサルタントの先輩方は、日本にあまりコンサルティング業が普及していなかった頃に就職した人たちです。マッキンゼーやBCGも今では有名ですが、当時は恐らく誰も知らなかった。その頃のコンサルティングファームへの入社というのは、名も無いベンチャーに就職するような、良い悪いではなく、ある種変わった選択だったのではないでしょうか。

もちろん就活は皆にとっての「一般解」ではなく、本人にとっての「個別解」を探す作業なので、どれが良い悪いという話ではありませんが。就活は、自分の個性、固有性を知ることが大切だと思います。

福島

福島私は、人生逆張りだと思っているので、東大の大学生に人気があるような業界は、ダメだと思っています(笑)。

上野山さんが就職した2007年に、戦略コンサルに就職して喜ぶ親なんて、ほとんどいなかった。エリートの中でも、山師的な人が就職する業界だったと思います。普通の大企業に就職するなら、面白そうなところに行ってやろう、という感じです。

コンサルティングファーム出身者と働いて思うところでいくと、優秀な点としては、ゼロからのキャッチアップ能力は高いし、分析力は高い。そういう能力をつけるにはとてもいい場所だと思います。一方で、決断力や意思決定力を高める会社ではないですよね。

溝口

溝口大切なのは、タグ、つまり特異性ですね。

私は20代で有名なトレーナーになりましたが、自分でサイトを作ったりイラストレーターをいじったり、新しいデバイスを試すのが好きでした。ヘルスケア×テクノロジーのかけ算で、私が創業したFiNCの特異性が生まれたわけです。もちろん、需要と供給があり、かつ供給が少ないマーケットであることが重要ですが。

福島さんは東証一部上場の最年少社長。上野山さんは設立10年以内で時価総額1,000億円を超えた起業家。佐藤さんは上場請負人といわれているように、再現性が高いビジネスをゼロイチで立ち上げるのが得意。今日ご登壇の皆さんは、特異性をすぐに説明することができるんです。

それが、人生の選択肢を広げ、自由を手に入れるために必要なのだと思います。

佐藤

佐藤所与の希少な才能や資質で勝負できるような人は、私含め少ないでしょうし、そのような特異性はむしろ大学卒業後のキャリア選択と日常での積み上げで、凄みとして立ち上がってくるものであると考えています。

私は大学卒業後にGoogleで働くことを選びましたが、深い理由はありません。インターネットが伸びる確信と、インターネットの世界で当時最も影響力が大きな企業を選んだに過ぎない。自分ならではの決断であったわけではありません。

上野山

上野山確かに、私も新卒で入った会社を辞めた時に初めて、自分ならではの決断をしました。

というのも、大学時代には自分は何が好きなのか正直分からなかったんです。東大に入学したのも、BCGに入社したのも、直近数年間で考えた時に最も面白そうな選択をしてみたという感じです。それはそれで良いのだと思うのですが、何かを捨てて何かを取る、という「決断」ではなかったと思います。どちらかというといいとこ取りというベターチョイスだった気がします。

しかし、BCGは仕事がめちゃくちゃ面白くて、没入するように4年働いて、ようやく自分がデジタル技術とそれが起こす社会変革に触れることが腹の底から好きだと気付けました。そこで、デジタルで生きていく、という選択をしました。様々な環境を与えてくれたBCGには今でもとても感謝しています。

その後、30歳で起業したのですが、今思えば、私にとっては20代はインプットの時代、30代はアウトプットの時代ですね。

飲み込まれる側と飲み込む側、どちらに身を置くか

――佐藤さん、Googleを選んだことに深い理由はないとのことですが、それでもあえて理由を挙げるとするとどうでしょう・・・?

佐藤

佐藤「錯覚資産※」を得られそうだと思ったからでした。当時から、個体差なんて大きくはない、自分の持っているものをレバレッジさせられるほうがいいなと思っていたんです。

最初は背伸びと思われるくらい、周りから期待される人が、最終的にどんどんキャリアを上げて、早く成長していける。私が就職した2007年当時は、Googleやマッキンゼーが最も錯覚資産を得られると思いました。

※錯覚資産とは、「人々が自分に対して持っている、自分に都合のいい思考の錯覚」及び、それを引き起こす事実のこと。ふろむだ氏が著書『人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている』で提唱した概念。

福島

福島そうですね、例えば今、錯覚資産を得たいときに就職する先は、中国や、インドのユニコーン企業かもしれない。大企業のような影響力を持ってビジネスをする未上場ベンチャーを示す“ユニコーン”という単語自体、この10年で生まれたものです。

でも、こんなに注目されているにも関わらず、日本人が海外のユニコーン企業に就職する人って一握りしかいない。

成熟産業で今から新たに得られるチャンスよりも、成長産業で新卒の人にも与えられるチャンスの方が大きい瞬間ってあると思うんです。能力よりもチャンスの差のほうが大きいと思っているので、そういう人が選ばないようなことを、ビビらずにリスクを取って選ぶのが大切です。

上野山

上野山そうですね、プロフェッショナルファームのような“Up or Out”の世界で鍛えてもらうという選択肢もありますし、急成長している企業で働くことで自分も同じ角度で成長できるというのも事実だと思います。

人の能力なんてきっと数倍程も差はないので、どのような環境で、どんな情報にアクセスし、日々試行錯誤するか、で人の能力は決まるのだと思います。その意味では、自分に合った環境にいることは本当に大切だと思います。

溝口

溝口私の場合は、3~4年前に、FiNCの副社長として元みずほ銀行常務の乗松や、代表取締役CFOで、元ゴールドマン・サックスで本部長をしていた小泉に参画してもらったことが、錯覚資産になっているなと思います。

経済界で名の通った実績のある人が、FiNCを認めて入社してくれたことで、経済界で会えない人がいなくなりました。虎の威を借りていたんだなと思います。

どうすれば錯覚資産を得ることができるのかを考えてみるのが良いと思います。採用する立場としては、外銀や外コンで5年働くより(私は上野山さんや福島さん、佐藤さんの隣でずっと仕事していました)面白い人の隣で働いていたほうが、錯覚資産になると思いますね。

上野山

上野山若くてテクノロジーが好きなら、テクノロジーのレバレッジをかけたほうが絶対いい。キャリアに関しては、親世代が正しいと思うことと、実際に今正しいことは、ギャップがあります。ゲームのルールが完全に変わっている。

今、本格的に情報革命が起きていて、変化が加速している。ソフトウエアがあらゆる事象を飲み込んでいますが、飲み込まれる側と、飲み込む側、どちらに身を置くか。今、20歳なら答えは明らかだと思いますし、ソフトウエア技術は、英語よりよっぽど強力な武器になると思います。

「みんなは嫌いだけど自分は好きなもの」が“錯覚資産”になり得る

――特異性を高めるほうがいいというお話がありましたが、皆さんは戦略的に特異性を高めたのでしょうか? それともその場その場の判断だったのでしょうか?

福島

福島そんなに先のことは考えていませんでしたね。ただ、起業するのと就職するのでは、2~3年後にどちらが良いオポチュニティがあるか考えて、結果的に私は起業したほうがいいと思ったんです。

周囲が就職していく中で起業するのは逆張りではあるのですが、リスクがあるように見えて、実はちゃんと調べてみると、日本の起業の失敗率やその後のキャリアなど大したリスクではないと思えたのです。私が急にハリウッド俳優を目指すとか言い出したら、ただの悪い逆張りで、リスクは高いのですが(笑)。起業に失敗しても、普通に就職した人よりむしろ評価されるだろうと思いました。

上野山

上野山私の場合は偶然、というか初めは全く分かっておらず、行動する中で探索的に見つけ出した感じです。大学時代に、たまたまシリコンバレーに行く機会が何度かあり、そこで働く人たちと三日三晩ディスカッションをしたことで、インターネットとデジタル技術が面白いと思うようになりました。

シリコンバレーで働く人たちは、仕事が面白いと言って、自分の好きなことをやり続けている人ばかりでした。日本にいると全員変人扱いされるような人(笑)。

産業革命の大量生産の時代と違って、情報革命は「一人一人の差分や個性が、才能としてエンパワーされて、社会に価値として発現し、その人は承認を得られるし、社会はより良くなる」、すなわち個性や人との差分が社会価値の根源であるという、若者に刺さる思想です。

そのような人間回帰的な思想と、商業的なコマーシャリズムが上手く重なったからこそ、強いうねりとなり、シリコンバレーはここ数十年伸び続けたのだと思います。めちゃくちゃ面白いなと思って、その気持ちをBCGに話したら、デジタルの案件にアサインしてもらえることになりました。

今では、デジタルマッキンゼーもあるし、デジタルBCGもありますが、当時はデジタルの案件をやりたがった人はあまりいなかった。だから所属した大半の期間をデジタルの案件ばかりアサインしてもらうことができました。そのおかげで自分の個性や固有性に気付くことが出来ました。

古巣の懐の深さには今でも驚きます。当時300人ぐらいいたのですがそんな好き勝手言う人がいっぱいいて、今思えば一体どうやってガバナンスしてたんだろうなと(笑)。

――今、大学生は錯覚資産を作ろうと思っている人が多く、箔を付けるためだけにYouTuberになったりツイッターを始める人もいます。ブルーオーシャンを見つけづらいと思うのですが、どのように錯覚資産を作ればいいのでしょうか。

溝口

溝口YouTuberといっても、フォロワーが1,000人か100万人かでは、深さが全然違うと思います。どのレベルの人なのかというのは重要です。少しかじっただけの人が、特異性を得られるとは思えません。

例えば、世の中にトレーナーはたくさんいますが、私はトレーナーとして目立った存在になったので、特異性を得ることができました。どのくらいの位置にいるのかが大切だと思います。

ただ、スキルの高さというのは、お金で買えるんですよね。そして、お金のある人は、夢のある人に使われる。だから、仕事をする上では、どのような形で、どのようにすれば、人を動かす特異性を持つことができるのかを考えたほうがいいと思います。

上野山

上野山(私の言葉ではないですが)地図よりコンパスが大事。精緻な地図なんて今の時代、環境がカオスすぎて書けないから、どの方向に行けば自分がハッピーなのかという方向性をココロで感じて、きちんと一歩を踏み出すことが大事だと思います。20代後半にもなると、好き/嫌いと得意/不得意はもうあまり変わらない。

BCGを辞めて、松尾研に戻った時も、役立つと思って研究していたわけではなく、はたから見ると完全に非合理な決断。ただどうしてもやりたいと腹を決めているから、自分にとって“のみ”正しかったわけです。当時はご迷惑もおかけした気もします。

みんなが嫌いと言っているのに、自分が好きなもの、とかその逆。自分にとっては正しいと思っているのに皆から反対されるもの。そういうところに「自分とは何か?」いう問いの答えが隠れている気がします。そこらへんを見逃さないことが大切な気がします。

「“エリート”って、悪口だと思うんですよね(笑)」

――今、ビジネスパーソンなら誰でもエクセルが使えるように、将来的には誰でもプログラミングができるようになると思いますか?

福島

福島そうですね、プログラミングはやったほうがいいと思います。理由は、ソフトウエア的な考え方ができるようになるから。

英語と同じで、通訳がいたり翻訳機があれば、話せなくてもいいわけではないんですよね。それでは自分の気持ちは伝わらないし、相手の考え方も分からない。プログラミングが分からないと、どこをハックすればいいか分からないと思います。

何か理由を付けてやらないくらいなら、その難癖をつける時間でやったほうがいい。GAFAのスゴ腕エンジニアレベルまでできる必要はないけど、同じスコープで話せるレベルまではやったほうがいいです。

溝口

溝口リーダーになって上に立つ人は、将棋でいうと“王将”、つまり全てのマスに一つずつ進める人だと思います。全ての知見がないと、誰をアサインすればいいかのジャッジできない。上に立ちたいなら、全ての領域において、前提となる知識は必要です。

――深めるよりも、広く浅く知見を広げたほうがいいという意味ですか?

溝口

溝口今、経営者には、“T字型キャリア”が求められるといわれています。広く浅く何でも知っていて、かつ、一つの分野に関してはめちゃくちゃ詳しい人です。それは、ブロックチェーンのような技術でもいいし、ベンチャーの組織作りでもいい。つまり、先程話した特異性を持った人、ということです。

このような特異性を持った経営者は、お金を積んでも採用できないんですよね。10億円のオファーをしても無理。自分でいくらでも生み出せちゃうから。希少性のレベルが違う。だから、ここにいる登壇者はいつもFiNCに来ていただきたいと思ってはいますが、FiNCに誘ったことはありません。

佐藤

佐藤確かに、溝口さんに誘ってもらったことないですね(笑)。

私の場合は、全方位にスキルを伸ばそうとは思っていません。自分に「誓約」をかけています。『HUNTER×HUNTER』を読んでいる方はわかりますかね。強い誓約をすればするほど、すなわち自分を縛れば縛るほど、特定条件下において強い力が発揮される、というやつです。これからは、ソフトウエアが社会を飲み込んでいくと信じていて、その大きな前提を基に、意思決定しています。

この前提が外れれば、終わり。そのような前提を置いていない人が多いですが、リスクを取って、自分に何かを約束しちゃうと、その分ビューンと伸びると思います。

上野山

上野山というかソフトウエアが社会を飲み込んでいくというのは、仮説というより、もはや確定した未来だと思うのだけど、考慮していない人が多すぎる気がするのはなんでですかね。前提に置かないのは明らかにおかしい。

福島

福島「エリート」って、悪口だと思うんですよね(笑)。Googleも求めている人材像を “ラーニング・アニマル”と表現をしているのですが、私も最近アニマルさが大事だと思っています。

例えば、アリババ集団の馬雲(ジャック・マー)会長に、急に1週間後会えることになったとする。エリートは、さまざまなできない理由を挙げてそれにそれらしい理由を付けるなどして、たぶん行かない。

でも、そこで行かなきゃダメだと思うんです。ただのアニマルだと行っても何の価値も出ないのでダメだと思います。“ラーニング・アニマル”じゃないといけないのです。そんな“ラーニング・アニマル”として戦えるかどうか。

上野山

上野山チャンスが来ても、モヤモヤして踏み出せないのは、自分の中のコンパス(好き/嫌いと得意/不得意)に意識的になれていないからだと思います。好きで得意なことに、たくさん時間を没入したほうが得だと思います。

佐藤

佐藤すごく好きで放っておいても調べてのめり込んでいけることが、ビジネスとしての需要もあるケース、ないしは自分が上手にやれる得意な領域で成果が上がりやすいものをやる、ということを大事にしています。

これは実はシンプルなようで難しい。自分の好きなものが社会にも求められているだろう、というバイアスがかかりやすかったり、自分が得意で成果を上げやすいもの、が実は自分の好みと違ったり。そもそも得意なことを理解していなかったりするケースがとても多い。

マネジャーの仕事で重要なのはこの自己理解を促し、成果が出やすい環境を作ることだと思いますが、スキル習得の方向性として、そもそもこの原則から外れると広くとか深くとかの議論以前にしんどくなりますね。

上野山

上野山繰り返しになりますが、私は、自分の好き/嫌いと得意/不得意がキャリア選択においては大切だと思います。好きか嫌いかが分からないのは、単に行動量・運動量が足りないだけ。何でもかんでもまずやってみることが大切。例えばやったことのないゲームをパッケージだけみて好きかどうかなんて、絶対判断できないですよね。何もやらなければ分からないけど、一定程度やってみればすぐ分かります。

親の世代は「好き嫌いするな」が口癖でしたが、あれはあくまで食べ物の話です(笑)。キャリアにおいては、好きか嫌いかを考えなければ、絶対上手くいかない。固有性に自覚的になり、積極的に好き嫌いすべきです。一定程度時間投入しないと分からないのでそこは注意が必要ですが。

もはやGAFAではない! 年収やキャリアアップでもない!

――GAFAが世界を支配して、あらゆる企業を飲み込んでしまうと思いますか?

佐藤

佐藤Googleは、AdSense以降、実はオリジナルプロダクトでほとんど成功していない。M&A。ゼロから立ち上げるのは、資金力と人材だけでは越えられない壁があると思います。

当然あらゆる領域において、ソフトウェア化の波がくる中で、その震源地はほぼ GAFA が狙っていますから、バリアをどう作っていくかを考える必要はあります。

福島

福島GAFAに対しては、実はきちんと防御策というものが理論化されているんですね。対GAFAの防御策は、データの囲い込みからネットワークエフェクト、そしてそれが構築されるまでのファイナンス戦略まで、VCが既に定型化しているんです。UberやAirbnbのように、既にGAFAが後発から壊せない事例が出ています。

日本については、市場規模が(相対的に)小さい上に、言語の壁のコストが高いから、GAFAから見ると優先順位が低い。GAFAの優先順位は、アメリカ→中国→ヨーロッパ。

だから、日本にとっては、中国企業のほうが脅威だと思います。中国企業の優先順位は、中国→インド→日本→インドネシアとなっています。もう、文化や商習慣では、マーケットを守ることはできません。

実際、ネットイース(「荒野行動」の運営会社)やByteDance(「TikTok」の運営会社)が市場を取ってしまいました。もちろん、テンセントやアリババも意識しないといけません。

上野山

上野山グローバル競争の領域と、ローカルだけの競争の領域は、分かれていると思います。50年後は分からないけど、現時点では、ローカルの市場のほうが大きいですね。

溝口

溝口今は優秀な若者ほど働く意味を求めるようになりました。価格の差ではなく、情緒的な差を出せる企業なら、あらゆる分野で残れると思います。

年収やキャリアアップだけではなく、ビジョンやミッションがある会社に優秀な人材が集まる時代になると思います。そのような優秀な人材が集まる企業から、「次のGAFA」が出てくるのではないでしょうか。

ワクワクした瞬間に手を伸ばそう! 諦めた数だけ心は枯れる

――最後に、学生に向けてメッセージをお願いします。

佐藤

佐藤自分でも意識しなければならないと思っているのは、自分の中に特定の価値観を育てること。その価値観を提示して、大事にして応援してくれる人と繋がって、チームを作ること。

グローバルコンペティションに飲み込まれた時の防御策としてのスキルやキャリアも大切なのかもしれませんが、そこで戦うのは摩耗します。自分が何を大切にして、どうしたいのか、同時に考えていったほうがいいと思います。

上野山

上野山今、就職活動をする世代は、若者の人数は減っていくし、デジタルリテラシーも高いので、ポジティブに捉えるべきだと思います。

また、キャリアというのは、みんなにとっての正解なんてなくて、自分だけの正解を見つける作業です。ワクワクした瞬間に手を伸ばさないと、諦めた数だけ、心が枯れていってしまう。ワクワクするものを諦めずに、前向きに社会と関わって、ぜひ心が動くことをたくさん見つけてほしいです。

福島

福島今までの話をすべてひっくり返すようですが、私は、結構行き当たりばったりのキャリアでもいいのかなと思います。大学生の時にいくら考えても、今の自分には行き着かないと思います。

その上で、キャリアについて考えることに時間を使うよりも、世の中に必要とされる課題は何かを考える、すぐ課題に取り組む、手を動かす習慣をつけることが大切だと思います。優秀な人は、失敗してもいくらでも取り戻せます。勇気を持って、リスクを取ってみてください。

溝口

溝口ファーストキャリアは本当に大切。卒業してからの3年間は、40歳からの3年間と比べたら、10倍くらい大切かもしれない。素晴らしい時を大切に、頑張ってください。

会員登録すると

このコラムを保存して

いつでも見返せます

マッキンゼー ゴールドマン 三菱商事

P&G アクセンチュア

内定攻略 会員限定公開

トップ企業内定者が利用する外資就活ドットコム

この記事を友達に教える