会員登録すると

このコラムを保存して、いつでも見返せます

AIやデータサイエンスに関する発信で注目を集める覆面コンサルタント、マスクド・アナライズさん。会社での生成AI活用をテーマにした書籍を世に送り出した。生成AIの普及で、ソフトウェアエンジニアの仕事はどんな影響を受けるのか。さまざまな企業の現場を知るAIコンサルタントの見解を聞いた。【亀松太郎】

※内容や肩書は2024年11月の記事公開当時のものです。

1. 「3つの型」と「6つの系統」でChatGPTを使いこなす

2. エンジニアの仕事は消えないが、変わる

3. 情報洪水時代を生き抜く「軸」を持て

4. オフラインの「体当たり経験」が財産に

「3つの型」と「6つの系統」でChatGPTを使いこなす

——AIコンサルタントということですが、具体的にどんな仕事をしているのでしょうか。

マスクド・アナライズ(以下、マスクド):業務にAIを活用したい企業とエンジニアの間に入って、AIを実際に導入できるようにするのが仕事です。企業の要望に応じて予算やスケジュールをまとめて、実施すべき内容を固めます。また、AIの導入活用を検討する企業の相談に応じて、研修や教材の制作も行っています。

ーー『会社で使えるChatGPT』という本を出版されましたが、どんな内容ですか。

マスクド:「会社の業務改善のためにChatGPTを活用したい」という人が、具体的に何をすればいいのかを解説した本です。

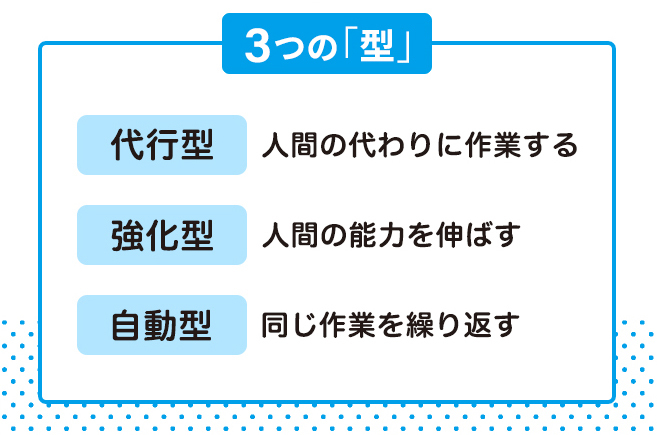

まず、業務改善を取り組むにあたって、ChatGPTにどんな役割を与えたいのかという観点で、人間の代わりに作業する「代行型」と人間の能力を伸ばす「強化型」、同じ作業をくりかえす「自動型」という3つの「型」のどれにあたるのかを考えます。

そして、ChatGPTの作業の内容について、「調査系」「生成系」「対話系」「チェック系」「分析系」「プログラミング系」という6つの「系統」に分けて、今回はどの系統の作業をChatGPTに任せたいかを確認します。

◆画像提供:マスクド・アナライズさん

このように生成AIによる業務改善を「3つの型」と「6つの系統」に分類して、それぞれについてChatGPTの使い方を解説しているのが、この本の特徴となっています。

ーー「3つの型」と「6つの系統」に整理しているのは、わかりやすいですね。

マスクド:いきなりChatGPTに指示を与えるのではなくて、まず、自分の業務の「棚卸し」をした上で、その中でChatGPTにできそうなことは何かと考えていくのが重要なんですね。

エンジニアの仕事は消えないが、変わる

——ChatGPTがリリースされて、2年となります。この間の動きをどうみていますか。

マスクド:ChatGPTの登場前は、専用ツールやプログラミングで環境を準備する必要があったので、費用や手間がかかり、ハードルが高かったといえます。一方、ChatGPTは対話形式でAIを利用することができるので、一気にハードルが下がりました。「AIの民主化」というか、AIがすごく身近な存在になりましたね。

——ソフトウェアエンジニアへの影響は。

マスクド:ソフトウェア開発のプラットフォームである「GitHub」にAIが導入されるなど、影響は非常に大きいと思います。これにより、試作品を簡単に作ったり、面倒なコーティング作業をAIが支援してくれるようになりました。AIによって、エンジニアにおけるプログラミングの生産性が大きく上がっています。

ーーそうなると「プログラミングはAIにやってもらえばいいから、エンジニアは必要ない」となっていくのでしょうか。

マスクド:結論からいうと、エンジニアという仕事はなくならないでしょう。AIのおかげで、プログラミングの生産性は上がりますが、システムやアプリを完成させるためには、整合性などを考慮する複雑な作業も必要です。完成後も長期間にわたって保守を行うなど安定的に動かさないといけません。そのためのプログラミングをすべてAIに任せるのは現実的ではないでしょう。

情報洪水時代を生き抜く「軸」を持て

ーー生成AIが普及していく中で、エンジニアに求められる資質をどう考えたらいいでしょうか。

マスクド:重要なのは、AIに頼りすぎないということだと思います。プログラミングの一部をAIに任せるとしても、AIが書いたコードの問題点を見抜く力がないといけません。そのためには、エンジニアとしての技術力は不可欠ですし、能力を継続的に伸ばしていくことが求められるでしょう。

ーーエンジニアとしての能力を高めるために、どんなことをしたらいいでしょう。

マスクド:ITは非常に変化が激しい世界です。その変化を自分なりに受け止めて、仕事にうまく活用していく姿勢が重要です。学生時代だけでなく社会人になっても勉強を続けて、新しいことを吸収して自分の能力を伸ばしていく、つまり「学習する習慣」を身につけることが大事かと思います。

ーーITの世界は、次から次へと新しい技術やツールが出てきて、ついていくのが大変ですね。

マスクド:私はプロレスにたとえて「受け身」と呼んでいるんですが、すべての情報を真正面から受け止めすぎないことも大切です。SNSでは新しい情報を派手な表現であおり立てるインフルエンサーもいますが、自分の目で「この情報は正しいけど、この情報は怪しい」と判断できるように、自分の中に判断基準となる「軸」を持つことが重要です。

オフラインの「体当たり経験」が財産に

ーー自分の「軸」を持つには、どうしたらいいでしょう。

マスクド:インターネットで調べられることには限界があると知って、直接、業界の先輩に会いにいったり、インターンシップに参加したりする。いわば「体当たりの経験」を積み重ねていくことを勧めたいですね。自分の足を使って経験して、自分が知らないことを認識しましょう。その体験の蓄積が、後で効いてくるんです。

ーー学生だと「そんな体験の第一歩をどう踏み出したらいいのか、わからない」という人もいるかもしれません。

マスクド:たとえば、エンジニア向けのイベントに参加して、そこにいる先輩のエンジニアに「自分はこういうことをやりたいんですけど、アドバイスをいただけませんか」と聞いてみるのも、いいかもしれません。そういうイベントには、親切に答えてくれる人が必ずいるので、相談してみるといいでしょう。

ーー今後、AIによってエンジニアの世界も変わっていきそうですが、人間のエンジニアにしかできない役割ってなんでしょうか。

マスクド:土下座です!

ーー土下座ですか!?

マスクド:「土下座」というのは半分冗談なんですが、言い換えると、人間の感情をコントロールすることです。社会に出てみるとよくわかりますが、人間は、技術的なことを論理的に説明するだけでは納得してくれません。相手の感情をうまく調整することが求められます。そこをコントロールしながら円滑に進めていくことは、人間の役割として残っていくと思います。

たとえば、開発したシステムやアプリでトラブルが起きたとき、プログラムの問題について技術的に説明するだけでなく、相手に納得してもらうために感情を意識して説明する必要があります。これを三文字でいうと「土下座」となりますが、人間の感情をどうコントロールするのかが重要です。これは永遠のテーマとして、存在するでしょう。

【インタビュー撮影・北川直樹】

「外資就活ドットコム」は、就活生向けの無料で会員登録できる就活プラットフォームです。

トップ大学生に人気の企業の選考体験記・エントリーシートのほか、

・外資・日系トップ企業の募集情報や選考対策コラム

・外資/日系トップ企業が揃う「所属大学限定」の特別な募集情報やスカウトのご案内

・東京都内のオフライン選考対策イベント(少人数座談会、面接対策講座)

など、会員限定コンテンツが多数ございます。ぜひご活用ください!

会員登録すると

このコラムを保存して

いつでも見返せます

マッキンゼー ゴールドマン 三菱商事

P&G アクセンチュア

内定攻略 会員限定公開

トップ企業内定者が利用する外資就活ドットコム

この記事を友達に教える