外資系戦略コンサル直伝! 図解資料の作り方【12の「型」だけ覚えよう】

2023/09/18

会員登録すると

このコラムを保存して、いつでも見返せます

「ビジネスとは相手を動かすこと」。こう語るのは、自身のコンサルティング経験からビジネスの本質はそこにあると考えた、米系戦略コンサルティングファーム出身の松上純一郎さん。

松上さんはこれまで、 提案内容自体の質は高いにもかかわらず、他人を動かすための効果的な伝え方ができない人 を数多く見てきた。その経験から、ビジネスパーソン向けの資料作成講座を運営している。

今回は、その松上さんに図解資料の作り方を教えてもらった。 ポイントは「型」を身につけること。 計12の「型」を使いこなすことで、将来、多くの人を巻き込むプロジェクトを成功に導いてほしい。【丸山紀一朗】

外資就活ドットコムのユーザー向けに開催した「図解資料作成講座」にて話す松上さん

1. 「独り歩きする資料」を作ろう

1-1. 「プレゼン資料」ではない

2. 12の型を操ろう

2-1. 文字だけの箇条書き資料に「小見出し」を

2-2. 「基本」図解 6つの型

2-2-1. ◆練習問題

2-2-2. ◆解答

2-3. 「応用」図解 6つの型

2-3-1. ◆練習問題

2-3-2. ◆解答

3. 図解を使いこなすために

4 コンサルのパワポ・資料に関連する資料紹介

4-1. コンサルのパワポ・資料の関連コラム

4-2. コンサルのパワポ・資料の関連書籍

「独り歩きする資料」を作ろう

図解の「型」の話をする前に、なぜ私が資料の作成法を多くの人にお伝えしているかを話しましょう。

コンサルティングファームに就職する人は、働き始めてからクライアント向けの提案の場などで、直接的に役立つと思います。しかし、それ以外の方でも、ビジネスに関わる人なら誰でも、伝わりやすい資料の作成法は知っておくべきでしょう。

なぜなら、 ビジネスとはすべて「周囲の他人に自分のことを伝え、相手に動いてもらうこと」 だからです。例えば、上司に対して自分の意見を伝えて動いてもらう、クライアントに自分の提案を伝えて動いてもらう、といった具合です。

伝える内容、すなわち意見や提案そのものの質は、一般に社会人3年目までには上がってきます。しかし、それらを 効果的に伝えるためのスキルは依然として足りていない。だから、実際には相手を動かせない のです。そういう人をたくさん見てきました。

だから私は資料の作成法を皆さんに教えています。 ゴールは「独り歩きする資料」 を作ること。

本来の意図とは異なるメッセージが広まってしまうという悪い意味での独り歩きではありません。資料を作った 自分自身がいなくても他人に理解してもらうことができ、だからこそより多くの人を巻き込むことができる資料 という意味です。

「プレゼン資料」ではない

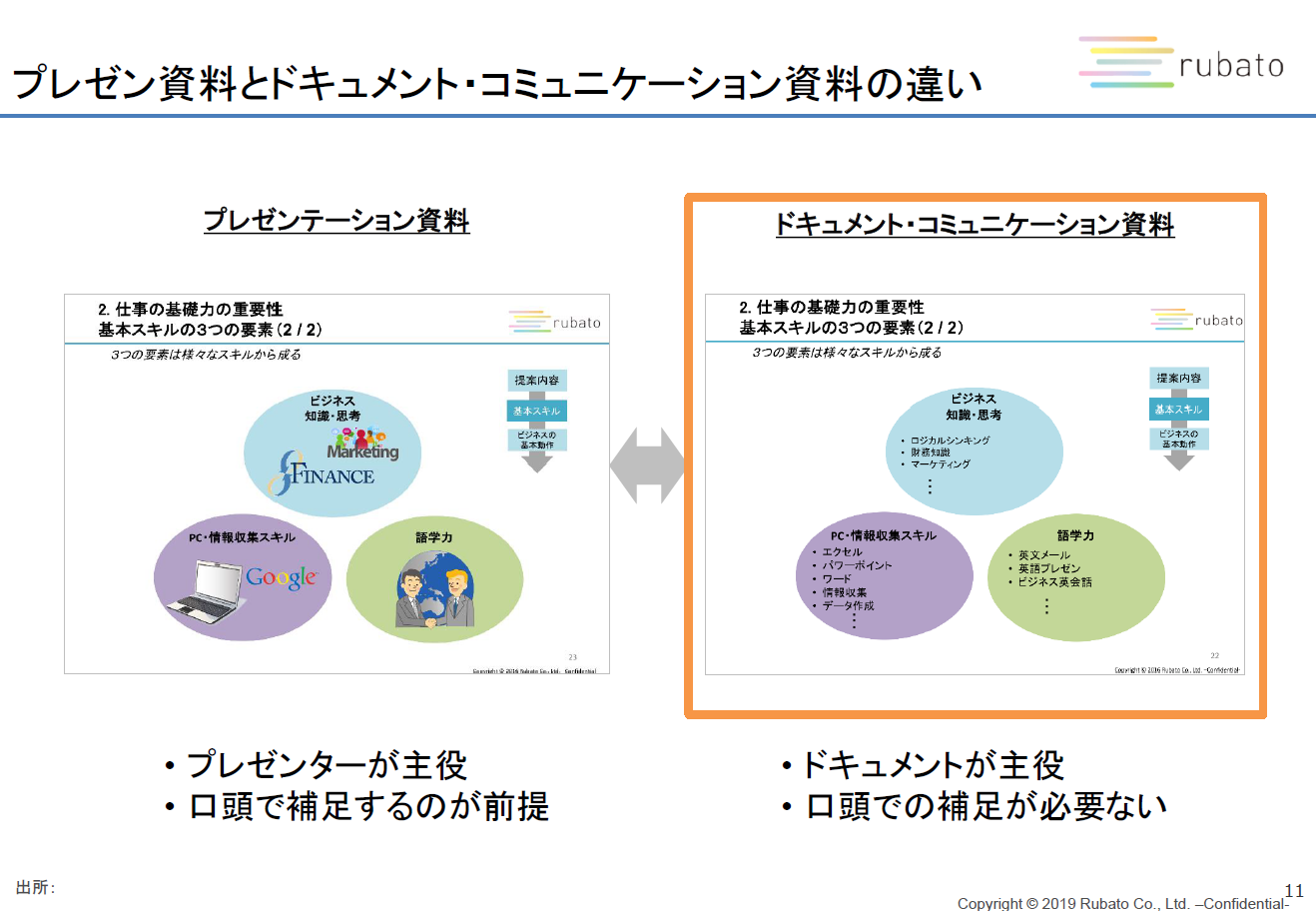

また、ここが重要な点ですが、今回お伝えするのは 「プレゼンテーション資料」の作り方ではない 、ということです。プレゼン資料は資料自体には文字情報が少なく、イラストなどが多く使われます。主役はプレゼンターであり、資料の役割は視覚的な補助です。

対して、 私がお伝えするのは「ドキュメント・コミュニケーション資料」 の作り方。ビジネスの多くの場面ではこちらが使われるからです。あくまでドキュメントが主役となり、「独り歩き」してもらわなければいけない。すると必然的に文字量は多くなります。

しかし 文字ばかりで埋め尽くすと分かりにくいため、「図解」を使うことでその分かりにくさを緩和し、読んでもらえる資料にする。 これがドキュメント・コミュニケーション資料の本質です(下図参照:タップまたはクリックで拡大。以下、図はすべて同様)。

12の型を操ろう

さて、しかし現実にビジネスの世界に出回っているドキュメント・コミュニケーション資料は、文字だらけのものが多いです。 なぜ図解を操れる人が少ないのでしょうか。

それにはいくつか理由があるのですが、今回はそのうちの一番大きな理由、すなわち「図解の“型”を知らない」という点にフォーカスしましょう。このあと、12の「型」をお伝えします。これだけ身につければ大概のことは何とかなります。

...

会員登録して全ての内容を見る

続きは外資就活ドットコム会員の方のみご覧いただけます。

外資就活ドットコムはグローバルに活躍したい学生向けの就職活動支援サイトです。会員登録をすると、「先輩のES・体験記」や「トップ企業の募集情報リスト」など、就活に役立つ情報をご覧いただけます。

この記事を友達に教える