戦略コンサル・金融(投資銀行)内定者から学ぶ「就活の軸」の決め方

2025/08/14

会員登録すると

このコラムを保存して、いつでも見返せます

こんにちは、外資就活 編集部です。

「 就活の軸 は何ですか?」

この質問は就活生であれば一度は耳にしたことがあるはずです。そして多くの就活生にとっての悩みの種でもあります。また同時に「 なぜその軸なの? 」という質問にも答える必要があります。

就活の軸を定めることは、企業選びがスムーズに進むだけでなく、揺るぎない志望動機を固めることにも繋がります。

そこで今回は、 コンサル・金融・銀行内定者の志望動機 を例に交え、就活軸の決め方をご紹介します!

自己分析と就活の軸

就活の軸を設定する際に欠かせないのが、自己分析です。自分自身のモチベーションの源泉ややりたいこと、なりたい姿など、自分のことが分かっていないと方向性も決められません。

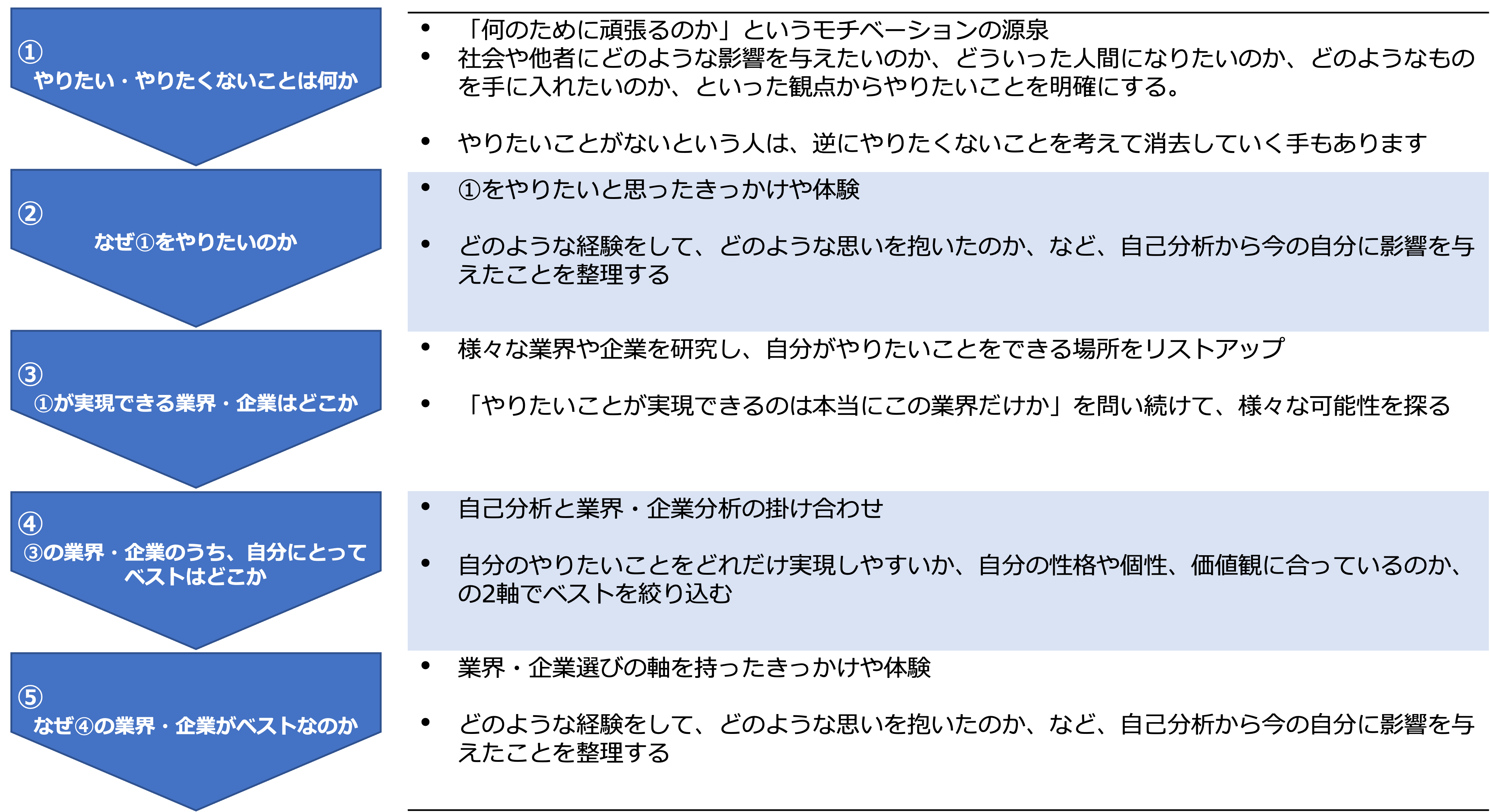

上に示したのが、志望動機作成にあたってのフレームワークです。

自己分析をしていくうえで、闇雲に考えてみるのではなく、フレームワークに当てはめて論理的に落とし込んでみることで、実体験に基づいた根拠のある就活の軸を確立でき、その先の志望動機作成にも役立つでしょう。

実体験を基に就活の軸を設定しよう

上述の通り、就活の軸を決めるには、実体験との紐づけが重要になってきます。

なぜかというと、 説得力と再現性 が増すからです。

「何となく」ではなく、自分自身が「こういう経験をして○○と感じた」というファクトベースで構築された就活の軸は相手を納得させる可能性が高いです。

また、その時感じた想いというのはその人の根幹にある価値観を表していることが多く、面接官目線で考えると、「企業に入ってからこういう活躍をしてくれそう」とイメージがしやすいです。ガクチカも同様ですね。

実体験に基づいた軸を作ることは、面接官を納得させるだけでなく、 自分自身も納得できるというポイント があります。経験に基づいていない軸は、自分で話していて違和感が生じたり、途中で辻褄が合わなくなってしまう可能性もあります。経験に基づいた軸を作ることで、自分も確固たる自信を持って話すことができるでしょう。

実体験のエピソードに良い悪いはありません。自身のなかで大きなターニングポイントとなった出来事や、現在の自分を形成するきっかけとなった出来事を素直に言語化することで、オリジナリティのある就活の軸になるでしょう。

実際就活の軸はどれほど重要視されるの?

戦略コンサルと投資銀行を考えた場合、おそらく投資銀行の方が軸に基づいたエピソードを聞かれる場面が多いでしょう。

...

会員登録して全ての内容を見る

続きは外資就活ドットコム会員の方のみご覧いただけます。

外資就活ドットコムはグローバルに活躍したい学生向けの就職活動支援サイトです。会員登録をすると、「先輩のES・体験記」や「トップ企業の募集情報リスト」など、就活に役立つ情報をご覧いただけます。

この記事を友達に教える